РД 34.40.502-92

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕАЭРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ЭНЕРГОБЛОКОВ МОЩНОСТЬЮ 150-800 МВТ КЭС И 110-250 МВТ ТЭЦ

Срок действия с 01.01.93

по 01.01.98*

________________

* См. ярлык «Примечания»

РАЗРАБОТАНО фирмой по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.Н.Смирнов, И.М.Юдина

УТВЕРЖДЕНО Управлением научно-технического развития Корпорации «Росэнерго» 02.04.92 г.

Начальник А.П.Берсенев

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящая Типовая инструкция* является руководящим материалом для разработки местных рабочих инструкций по эксплуатации деаэрационных установок с колонками типа** ДП-225, ДП-320, ДП-400, ДП-500, ДП-800, ДП-1000, ДП-1300, ДП-1600, ДП-2000, ДП-2800, установленных в тепловых схемах энергоблоков 150-800 МВт КЭС и 110-250 МВт ТЭЦ (приложения 1, 2)**.

________________

* Далее для краткости «Инструкция».

** В соответствии с ГОСТ 16860-88 выпускаемые ПО Сибэнергомаш деаэрационные колонки имеют следующие обозначения: КДП-225, КДП-500, КДП-1000, КДП-2000, КДП-2800.

Инструкция составлена на основе нормативно-технической документации для деаэрационных установок, опыта их эксплуатации на энергоблоках 110-800 МВт, а также работ, проведенных НПО ЦКТИ, УралВТИ и фирмой ОРГРЭС.

С выходом настоящей Инструкции отменяется «Типовая инструкция по обслуживанию деаэрационных установок энергоблоков мощностью 150-800 МВт. ТИ 34-70-020-83» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1983).

1.2. Инструкция устанавливает основные требования, обеспечивающие надежную работу деаэрационной установки в процессе пусковых операций, при работе под нагрузкой, при останове, при выводе в ремонт.

Инструкция является основой для составления рабочей инструкции по эксплуатации деаэрационной установки, которая должна учитывать все местные условия, особенности установленного оборудования и тепловой схемы.

При составлении местной инструкции основные положения настоящей Инструкции разрешается изменять только после согласования с заводом-изготовителем или генпроектировщиком.

1.3. Инструкция составлена применительно к типовым пусковым схемам и основным технологическим принципам организации режимов пуска и останова энергоблоков 110-800 МВт, предусмотренным типовыми инструкциями по пуску из различных тепловых состояний, и останову указанных энергоблоков.

Инструкция составлена без учета использования на энергоблоках сверхкритического давления кислородного водного режима (КВР). При работе энергоблоков на режиме КВР в местных инструкциях должны быть учтены требования, изложенные в «Методических указаниях по организации кислородного водного режима на энергоблоках сверхкритического давления МУ 34-70-120-86*» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986) и «Типовой инструкции по ведению водно-химического режима энергоблока сверхкритического давления. ТИ 34-70-050-86 (M.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

1.4. Инструкция предусматривает использование в полном объеме контрольно-измерительных приборов, автоматики и защит, предусмотренных соответствующими руководящими указаниями, а также ограничительной шайбы, установленной на трубопроводе выпара деаэратора и рассчитанной на оптимальный расход выпара при номинальной производительности деаэратора.

При эксплуатации деаэрационной установки необходимо использовать следующие руководящие документы:

— инструкцию завода-изготовителя по эксплуатации деаэратора;

— паспорт деаэрационной колонки и деаэраторного бака, сборочные чертежи колонки и бака;

— технические условия на деаэратор;

— расчет на прочность деаэраторного бака;

— схему контроля неразрушающими методами сварных соединений деаэраторного бака;

— материалы института «Теплоэлектропроект» по защите деаэраторов;

— Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях* (М.: СПО Союзтехэнерго, 1990);

— Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования блочных установок с барабанными котлами* (М.: СПО Союзтехэнерго, 1980);

— Объем и технические условия на выполнение технологических защит теплоэнергетического оборудования моноблочных установок мощностью 250, 300, 500 и 800 МВт* (М.: СПО Союзтехэнерго, 1987).

Типовое решение по защите деаэраторов блоков с конденсационными и теплофикационными турбинами тепловых электростанций от переполнения и повышения давления (утвержденное ГТУ и ГПИО «Энергопроект», 21.08.89 г.).

В настоящей Инструкции приняты следующие термины, понятия, сокращения и обозначения:

— деаэратор — аппарат, предназначенный для термической деаэрации воды и состоящий из одной или двух деаэрационных колонок и бака-аккумулятора;

— деаэрационная установка — функциональная группа оборудования, состоящая из:

одного-двух деаэраторов, объединенных по пару и питательной воде;

охладителей выпара деаэратора;

трубопроводов подвода и отвода среды к деаэраторам с установленной на них запорно-регулирующей арматурой;

систем авторегулирования и защиты;

— производительность деаэратора — суммарный расход всех потоков воды, поступающих в деаэратор, и сконденсированного в нем пара, т.е. расход деаэрационной воды на выходе из деаэратора, при котором обеспечивается требуемое качество деаэрированной воды;

— нагрев воды в деаэраторе — разность между температурой насыщения, соответствующей рабочему давлению в деаэраторе, и средней температурой поступающих в деаэрационную колонку потоков воды;

— полезная вместимость деаэраторного бака — расчетный полезный объем бака, определенный в размере 85% его полного объема;

—

— рабочее давление в деаэраторе — максимальное избыточное давление, возникающее в деаэраторе при нормальном протекании процесса деаэрации;

— максимальное допустимое давление — максимальное избыточное давление в деаэраторе, допускаемое принятыми нормами, при сбросе из него среды через предохранительные устройства;

— давление срабатывания предохранительных устройств — избыточное давление, которое устанавливается перед предохранительным устройством при полном его открытии*;

_________________

*

не должно превышать

.

— температура среды перед встроенной задвижкой котла;

ВЗ — встроенная задвижка котла;

ВС — встроенный сепаратор;

БЗК — бак запаса конденсата;

БЩУ — блочный щит управления;

ГПП — горячий промперегрев;

— диаметр деаэраторного бака;

КСН — коллектор собственных нужд;

КТЦ — котлотурбинный цех;

МЩ — местный щит;

ОВ — охладитель выпара;

ПВД — подогреватель высокого давления;

ПНД — подогреватель низкого давления;

ПСБУ СН — пуско-сбросное устройство собственных нужд;

ПТН — питательный турбонасос;

Р-20 — растопочный расширитель;

РДД — регулятор давления в деаэраторе;

РК — регулирующий клапан;

РКС — регулирующий клапан сброса;

РПК — регулятор питания котла;

УП — указатель положения;

ХПП — холодный промперегрев;

ЭЛИ — электронно-лучевой индикатор.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Деаэратор повышенного давления должен отвечать требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»* (М.: Энергоатомиздат, 1990) и до пуска в работу должен быть зарегистрирован в органах Госгортехнадзора Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Госгортехнадзора СССР от 13.05.87 г. N 13:

деаэратор подлежит внутреннему осмотру на предмет определения технического состояния комиссией, возглавляемой главным инженером электростанции, после каждого капитального ремонта, но не реже одного раза в 6 лет;

деаэратор должен предъявляться инспектору Госгортехнадзора для внутреннего осмотра и гидравлического испытания после двух капитальных ремонтов, но не реже одного раза в 12 лет.

В случае наличия особых требований завода-изготовителя сроки осмотра и испытания деаэратора сокращаются согласно этим требованиям.

2.2. Для защиты от превышения допустимого давления деаэратор должен быть оборудован предохранительными клапанами.

Количество, конструкция, место установки клапанов и направление сброса пара от них должны соответствовать действующим нормативно-техническим материалам, правилам безопасности и определяться проектной организацией и отвечать требованиям ГОСТ 12.2.085-82*.

Установку и регулировку предохранительных клапанов, а также порядок и сроки проверки производить в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации, порядку и срокам проверки предохранительных устройств сосудов, аппаратов и трубопроводов тепловых электростанций»* (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981).

На электростанциях должны быть предусмотрены организационные мероприятия, исключающие без разрешения руководства КТЦ доступ к предохранительным клапанам, изменение их настройки или нарушение их рабочего состояния (обязательное пломбирование грузов ИПУ, установка ограждений, вывешивание предупредительных плакатов и т.п.).

2.3. Для предотвращения развития аварийной ситуации в случае недопустимого повышения уровня воды деаэратор должен быть оборудован защитой от аварийного переполнения бака.

2.4. Эксплуатация деаэраторов при параметрах пара, превышающих указанные в паспортах деаэрационной колонки и деаэраторного бака, не допускается.

2.5. Деаэрационные колонки, баки, трубопроводы, а также их фланцевые соединения и арматура должны иметь тепловую изоляцию. Температура поверхности изоляции при температуре окружающего воздуха 25 °С не должна превышать 45 °С. Поврежденная изоляция должна своевременно восстанавливаться.

2.6. Предохранительные клапаны, арматура и контрольно-измерительные приборы деаэратора должны быть установлены в местах, доступных для наблюдения и обслуживания в целях обеспечения нормальных и безопасных условий эксплуатации деаэрационной установки. Для этого деаэраторы должны быть оборудованы специальными площадками и лестницами с ограждениями.

Площадки обслуживания деаэрационной установки и лестницы должны быть в исправном состоянии, чистыми, сухими и не должны загромождаться посторонними предметами.

2.7. Деаэрационная установка должна иметь рабочее и аварийное освещение в соответствии с действующими нормами.

2.8. Не допускается производить какие-либо работы на элементах деаэрационной установки, находящихся в работе или под давлением, за исключением отделочных работ по тепловой изоляции.

3. КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗАЩИТЫ И БЛОКИРОВКИ

3.1. В соответствии с разд.5.3 «Методических указаний по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1990) деаэраторные колонки и баки деаэрированной воды должны быть оборудованы:

— регистрирующими приборами, устанавливаемыми на БЩУ, для измерения давления пара в надводном пространстве бака; уровня воды в аккумуляторных баках.

Примечание. «Регистрация» означает автоматическую запись мгновенного значения параметра, его усредненного значения за заданный интервал времени или отклонения параметра от заданного значения на диаграммах аналоговых приборов или бланках печатающих аппаратов ИВК;

— самопишущим прибором на местном щите (МЩ) химического контроля для измерения содержания кислорода в питательной воде после деаэратора;

— показывающими приборами, устанавливаемыми по месту для измерения:

давления пара в надводном пространстве бака;

температуры воды (конденсата) на каждом подводе к колонке и на выходе из бака;

давления пара перед клапаном автоматического регулятора давления в баках деаэраторов;

давления воды перед клапаном автоматического регулятора уровня воды в баках деаэраторов.

Кроме того, деаэрационные установки оборудуются:

— водоуказательными приборами по всей высоте бака;

— автоматическими регуляторами давления греющего пара и уровня воды в баках.

3.2. Управление деаэрационной установкой производится с БЩУ. Для этого на БЩУ выводится вся необходимая информация по деаэратору, информация о состоянии тепловой схемы деаэрационной установки (мнемосхема, телеэкраны и др.).

3.2.1. Управление деаэрационной установкой осуществляется при нормальном протекании рабочего процесса в автоматическом режиме с помощью блокировок и регуляторов давления и уровня. Наряду с этим предусматривается возможность дистанционного управления основными регулирующими и запорными органами:

— регулирующими клапанами на линии подачи греющего пара в деаэрационную колонку;

— регулирующими клапанами на линии добавки воды в конденсатор турбины;

— запорной арматурой на линиях подачи греющего пара от основных и резервных источников.

Основными элементами, на которые воздействует оператор для поддержания деаэрационной установки в рабочем состоянии при нормальной эксплуатации, являются регулятор давления пара в деаэраторе и регулятор нормального уровня воды в деаэраторе.

3.2.2. Регулятор давления (РДД) получает сигнал по давлению в деаэрационной колонке или в паровой уравнительной линии и может поддерживать давление в деаэраторе от 0,12 МПа (1,2 кгс/см

) до номинального. Необходимое значение давления устанавливается задатчиком регулятора. Регулятор воздействует на один регулирующий клапан (на блоках 110-300 МВт и 500 МВт с одним деаэратором) или на два РК: пусковой — большого сечения и основной — меньшего сечения (на блоках 500 МВт с двумя деаэраторами и блоках 600 МВт). При установке двух РК воздействие РДД вначале производится на основной клапан при закрытом пусковом, а затем после полного открытия основного клапана переключается на пусковой клапан.

3.2.3. Регулятор уровня в деаэраторе на большинстве блоков устанавливается на трубопроводе подвода химически обессоленной воды в конденсатор. На блоках 600 МВт получила распространение схема регулирования уровня в конденсаторе, смешивающих подогревателях и в деаэраторе с регулирующим клапаном, установленным непосредственно на подводе воды в аппарат.

Контроль за положением РК осуществляется по индивидуальным указателям положения (УП); кроме того, информация о положении запорно-регулирующих органов выводится на другие средства представления информации.

3.2.3.1. Регулятор нормального уровня в традиционной схеме поддерживает заданный уровень в баках-аккумуляторах путем изменения количества обессоленной воды, поступающей в конденсаторы турбины. На блоках 110-300 МВт регулятор воздействует на регулирующий клапан нормального добавка, а при полном его открытии — на клапан аварийного (30%) добавка воды в конденсатор; при этом одновременно включается дополнительный насос БЗК. На блоках 1500 и 000* МВт предусмотрено два автономных регулятора — нормального уровня в баке, поддерживающие уровень каждый в заданном ему диапазоне и воздействующие на свои клапаны (соответственно нормального и аварийного добавка). От регуляторов нормального и минимального уровней, кроме того, выполнено динамическое (опережающее) воздействие на регулятор уровня в конденсаторе.

Регулятор минимального уровня включается автоматически при снижении уровня в баках-аккумуляторах до 0,62 В для блоков КЭС и ТЭЦ мощностью 250 МВт и до 0,72

для блоков ТЭЦ меньшей мощности, при этом включается в работу насос аварийной подпитки энергоблока. После восстановления нормального уровня и полного закрытия клапана аварийной подпитки регулятор минимального уровня отключается.

3.2.3.2. На блоках мощностью 500 и 800 МВт с продольными конденсаторами и двумя смешивающими ПНД применена схема регулирования уровня, в которой регуляторы уровней в деаэраторе и смешивающих ПНД получают сигналы по уровню в соответствующем аппарате и воздействуют на регулирующие клапаны на линиях подачи в эти аппараты основного конденсата, а регулятор подпитки получает сигнал по уровню в конденсаторе.

На блоках 500 и 800 МВт для предотвращения переполнения деаэратора при пусках предусмотрено использование клапана (РК-1), установленного после конденсатных насосов на линии вывода воды из цикла. При повышении уровня в баках-аккумуляторах до заданного значения производится дискретное воздействие на открытие этого клапана.

3.2.4. С целью повышения надежности работы деаэраторов разработан ряд мероприятий, отраженных в Типовом решении по защите деаэраторов от 21.08.89 г.

3.2.4.1. Уровень в деаэраторных баках всех блоков КЭС и ТЭЦ мощностью 250 МВт (при объеме бака 100 м

) на номинальной нагрузке поддерживается (0,65

±0,03)

, на блоках ТЭЦ — (0,75

±0,03)

.

3.2.4.2. При повышении уровня в деаэраторном баке до 0,62

на КЭС и 0,72

на ТЭЦ закрываются задвижки на линиях аварийного добавка в конденсатор или вакуумный деаэратор.

3.2.4.3. При достижении уровня в деаэраторном баке 0,7

на КЭС и 0,8

на ТЭЦ закрываются задвижки на линиях нормального добавка.

3.2.4.4. При достижении уровня в деаэраторе 0,9

защитой отключается блок без выдержки времени и с выдержкой времени 3 с отключаются все конденсатные насосы последней ступени, а на блоках ТЭЦ также все насосы, подающие воду в деаэратор от других источников.

3.2.4.5. На блоках до 300 МВт линия перелива должна быть выполнена в соответствии с требованиями приложения 3 и реализованы следующие мероприятия:

— отметка входного сечения линии перелива должна быть снижена до 0,6

для КЭС и 0,7

для ТЭЦ;

— блокировка, действующая на открытие задвижки на линии перелива, должна быть выполнена при повышении уровня в деаэраторе до 0,85

и на закрытие — при снижении до 0,8

.

3.2.4.6. Для тех же блоков без использования линии перелива:

— необходимо, чтобы регулятор уровня в конденсаторе, а на ТЭЦ и регуляторы расхода воды в деаэратор от испарителей, бойлеров и других источников имели ограничение с нелинейным воздействием по уровню в деаэраторе (приложение 4);

— при повышении уровня в деаэраторе выше 0,8

в результате действия импульсной команды закрывается последняя по ходу конденсата задвижка перед деаэратором.

Для блоков 500 и 800 МВт:

3.2.4.7. При использовании линии перелива последняя должна быть приведена в работоспособное состояние (приложение 3). Открытие перелива осуществляется при уровне 0,85

, а закрытие — при 0,8

.

3.2.4.8. На блоках с поперечными конденсаторами регулятор уровня в конденсаторе должен иметь ограничение с нелинейным воздействием по уровню в деаэраторе (приложение 4).

3.2.4.9. На блоках с продольными конденсаторами регулирование уровней в аппаратах осуществляется на подводе конденсата в аппарат, при этом на регуляторы уровня в смешивающих подогревателях подается дополнительный сигнал по уровню в деаэраторе (приложение 5).

3.2.4.10. При достижении уровня в деаэраторе 0,7

или отключении всех питательных насосов регулирующий клапан последний по ходу на линии основного конденсата перед деаэратором закрывается.

3.2.4.11. При достижении уровня в деаэраторе 0,75

или отключении всех питательных насосов задвижка на линии основного конденсата (последняя по ходу перед деаэратором) закрывается. После закрытия задвижки закрыть РК на подводе пара в деаэратор.

3.2.4.12. При росте давления в деаэраторе выше 0,75 МПа (7,5 кгс/см

) или отключении всех питательных насосов регулирующие клапаны на линиях подачи греющего пара в деаэратор закрываются.

3.2.4.13. При отключении всех питательных насосов задвижки на линиях подачи пара в деаэратор от КСН и растопочного расширителя закрываются.

3.2.5. Для блоков 110-800 МВт, в тепловых схемах которых питание деаэраторов паром выполнено от основного и резервного отборов турбины, для поддержания давления пара перед РК деаэратора в требуемых пределах предусматриваются переключения по блокировке источников питания паром деаэратора: при понижении давления в основном отборе турбины деаэратор переводится на питание паром от резервного отбора, а при понижении давления в резервном отборе — на коллектор собственных нужд. При сбросах нагрузки до холостого хода предусмотрен непосредственный перевод по блокировке питания деаэратора паром с основного отбора турбины на резервный источник.

Для блоков 180, 215 МВт питание паром деаэратора в условиях нормальной эксплуатации производится от одного (четвертого) отбора турбины помимо РДД. При сбросе нагрузки пароснабжение деаэратора автоматически переводится на резервный источник через РДД.

На большинстве блоков 500 и 800 МВт питание паром деаэратора при сбросе нагрузки автоматически переводится с отбора турбины на пуско-сбросное устройство собственных нужд.

3.2.6. При отклонениях основных параметров деаэрационной установки от заданных значений оператор энергоблока оповещается светозвуковой сигнализацией, а также другими способами: принудительным выводом информации на черно-белый телеэкран, изменением цвета показаний параметров на цветных ЭЛИ и т.п.

3.2.6.1. Уставка сигнализации по уровню в деаэраторном баке принимается при достижении уровня верхней и нижней допустимых границ 0,62

и 0,68

на блоках КЭС и 0,72

и 0,78

на блоках ТЭЦ.

3.2.6.2. Уставка сигнализации по давлению пара в деаэраторе принимается 1,07

, при этом светозвуковая сигнализация выводится на оперативный контур блочного (группового) щита управления.

Сигнализация должна быть выполнена в соответствии с Циркуляром N Ц-03-86 «Об оснащении деаэраторов сигнализацией при повышении давления пара» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986).

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ПУСКА И ОСТАНОВА ДЕАЭРАТОРОВ

4.1. Пуск деаэратора проводится одновременно с пуском энергоблока по единой для всех тепловых состояний технологии, основными особенностями которой являются:

4.1.1. Предпусковая деаэрация питательной воды паром от постороннего источника с выводом деаэратора на атмосферный режим 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см

).

Примечание. При пусках энергоблока из горячего состояния с сохранением давления в деаэраторах режим деаэрации устанавливается в соответствии с остаточным давлением среды в деаэраторе, если такой режим обеспечивается по условиям тепловой перегрузки деаэратора. В противном случае давление в деаэраторах снижается до 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см

) в процессе подпитки баков-аккумуляторов до нормального уровня.

4.1.2. Максимальное использование выпара из Р-20 для питания паром деаэраторов при работе прямоточного котла на сепараторном режиме.

4.1.3. Перевод питания деаэратора паром от отбора турбины при минимальном давлении в отборе, обеспечивающем режим деаэрации в деаэраторе.

Примечания: 1. На энергоблоках 100 и 215 МВт, где питание паром деаэратора производится от одного отбора без регулирующего клапана, перевод питания на отбор производится при нагрузке энергоблока 50%

. 2. На энергоблоках 500 МВт, где питание паром деаэратора и ПТН производится от одного отбора турбины, в целях упрощения пусковых операций перевод питания деаэратора на пар отбора турбины производится одновременно с переводом на этот отбор ПТН при нагрузке энергоблока 55-60%

.

4.2. Для обеспечения предпусковой деаэрации организуется вспомогательный контур рециркуляции питательной воды, в котором в зависимости от схемы энергоблока используются сливные насосы ПНД, бустерные (предвключенные) насосы питательных насосных агрегатов или конденсатные насосы.

4.3. На энергоблоках с барабанными котлами включение деаэратора в работу для подпитки котлов производится в период их растопки при пусках из холодного состояния (температура барабана котла не более 75 °С) и при пусках из горячего состояния (после простоя энергоблока менее 10 ч).

При пусках энергоблока из промежуточных тепловых состояний включение деаэратора в работу производится после исчерпания пропускной способности общестанционного коллектора питательной воды (либо перемычки от соседнего блока). До этого момента в деаэраторе поддерживается атмосферный режим при закрытых подводах воды в деаэрационную колонку.

4.4. При заполнении прямоточного котла водой и последующей прокачке давление в деаэраторах поддерживается на уровне 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см

), при этом расход питательной воды не должен превышать значений, указанных в местных инструкциях.

При необходимости во избежание срыва деаэрации прокачку воды следует проводить раздельно по потокам котла.

4.5. Перевод питания деаэраторов на пар от Р-20 в схемах с прямоточными котлами производится:

4.5.1. На энергоблоках 150 и 200 МВт — после подключения пароперегревателя котла и достижения температуры свежего пара перед ГПЗ-2 260 °С.

4.5.2. На дубль-блоках 250 и 300 МВт:

— при пусках из холодного и неостывшего состояния — после окончания прогрева системы промперегрева;

— при пусках из горячего состояния — после розжига котла и установления растопочного расхода топлива.

4.5.3. На моноблоках 250 и 300 МВт, дубль-блоках 300 МВт, пускаемых по моноблочной схеме, энергоблоках 500 и 800 МВт:

— при пусках из холодного состояния — при температуре

260

— при пусках из неостывшего состояния — при температуре

200

— при пусках из горячего состояния — после розжига котла и установления растопочного расхода топлива.

Примечание. При подключении деаэратора к растопочному расширителю давление в расширителе должно составлять 0,4-0,5 МПа (4-5 кгс/см

).

4.6. После перевода деаэратора на питание паром от Р-20 в целях максимальной утилизации тепла выпара расширителя РДД открывается полностью, давление в деаэраторе при этом возрастает пропорционально изменению давления в Р-20, но не выше номинального, что достигается путем выбора уставки задатчиком РДЦ на уровне номинального значения.

4.7. Перед выводом котла (или его корпуса на дубль-блоке) на прямоточный режим и при снижении давления в Р-20 до 0,3-0,5 МПа (3-5 кгс/см

) питание паром деаэратора отключается от Р-20 и переводится:

— на дубль-блоках 150, 200, 250 и 300 МВт — на пар от резервного источника;

— на дубль-блоках 300 МВт, пускаемых по схеме моноблока, моноблоках 250, 300 и 800 МВт — на основной отбор турбины.

4.8. Последующий перевод питания деаэраторов дубль-блоков 150, 200, 250 и 300 МВт, а также моноблоках 110 и 500 МВт на отборы турбины производится:

— на блоках 110 МВт при нагрузке 30-40 МВт — на основной отбор;

— на блоках 150, 180, 105, 200, 215 МВт при нагрузке 60-70 МВт — на основной отбор;

— на блоках 250 и 300 МВт при нагрузке 60-70 МВт — на третий отбор, а при нагрузке 110-120 МВт — на четвертый отбор турбины;

— на блоках 500 МВт при нагрузке 280-300 МВт — на четвертый отбор турбины одновременно с переводом питания ПТН на этот же отбор.

4.9. При работе энергоблоков 110, 150, 200, 250, 300 МВт в регулировочном диапазоне нагрузок давление в деаэраторе поддерживается номинальным за счет последовательного использования основного и резервного отборов турбины.

Кроме того, для деаэраторов энергоблоков 110-800 МВт предусматривается режим работы со скользящим давлением, при этом давление в деаэраторе определяется температурой основного конденсата за последним ПНД и соответствует значениям, приведенным в таблице.

Зависимость давления в деаэраторе от температуры основного конденсата

|

Температура основного конденсата перед деаэратором, °С |

Давление в деаэраторе, МПа (кгс/см

) |

Температура насыщения в деаэраторе, °С |

|

110-115 (включит.) |

0,24 (2,4) |

125 |

|

Свыше 115 до 120 |

0,28 (2,8) |

130 |

|

» 120 » 125 |

0,32 (3,2) |

135 |

|

» 125 » 130 |

0,37 (3,7) |

140 |

|

» 130 » 135 |

0,42 (4,2) |

145 |

|

» 135 » 140 |

0,49 (4,9) |

150 |

|

» 140 » 145 |

0,55 (5,5) |

155 |

|

» 145 » 150 |

0,53 (6,3) |

160 |

|

» 150 » 155 |

0,70 (7,0) |

164 |

4.10. При плановых остановах энергоблоков давление в деаэраторах поддерживается постоянным за счет последовательного переключения на другие источники (резервный отбор, коллектор собственных нужд) либо снижается пропорционально снижению давления в основном отборе турбины. В последнем случае блокировки по переключению источников пара на деаэратор выводятся из работы.

5. ПОДГОТОВКА К ПУСКУ

5.1. Убедиться путем наружного осмотра в том, что все оборудование деаэрационной установки, включая арматуру и ее приводы, находится в исправном состоянии, все ремонтные работы окончены, наряды закрыты, ремонтный персонал удален, инструмент и посторонние предметы убраны, временные заглушки на трубопроводах удалены, обеспечена чистота и освещение оборудования.

5.2. Убедиться в том, что люки на баках-аккумуляторах закрыты, все болты на арматуре и фланцах затянуты. Проверить, что водоуказательные стекла и их ограждения находятся в исправном состоянии, а водомерные краны — в рабочем положении.

5.3. Проверить исправность предохранительных клапанов деаэраторов: убедиться в отсутствии заеданий, в плотности посадки импульсных клапанов, в надежном креплении грузов на рычагах и наличии пломб на них.

5.4. Дать заявку на сборку электрических схем питания приводов запорно-регулирующей арматуры и контрольно-измерительных приборов. Ключи управления арматуры поставить в положение «Дистанционно».

Проверить исправность дистанционного управления арматурой.

Опробовать работу задвижки на линии перелива бака-аккумулятора и последней по ходу среды задвижки на линии основного конденсата перед деаэратором.

Опробовать работу РДД.

5.5. Проверить наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, включить их в работу.

5.6. Убедиться в том, что закрыты следующие задвижки:

— на линиях опорожнения и перелива баков-аккумуляторов;

— на линиях подвода пара в деаэрационные колонки от отборов турбин, резервных источников, расширителя Р-20, а также регулирующего клапана деаэратора;

— на линиях подачи пара на уплотнения и эжекторы турбины (для энергоблоков с паровыми эжекторами);

— на линии от узла впрысков котла;

— на линиях дренажа ПВД на деаэраторы;

— на линии отсоса пара от штоков клапанов турбины на деаэратор;

— на подводах добавка химически обессоленной воды в конденсаторы турбины;

— на отводе выпара из деаэрационных колонок на утилизацию тепла этого выпара;

— на линии обвода конденсата помимо охладителей выпара.

5.7. Открыть:

— задвижку на линии основного конденсата последнюю по ходу перед деаэратором;

— задвижки на линиях выпара из деаэрационных колонок в атмосферу;

— задвижки до и после охладителей выпара по основному конденсату, на отводе дренажа после охладителя.

5.8. Подготовить к работе в соответствии с местными инструкциями:

— схему и оборудование регенеративной установки основной турбины;

— схему и оборудование питательной установки;

— схему подпитки энергоблока от БЗК.

5.9. Выполнить проверку защит, блокировок и сигнализации деаэрационной установки, после чего восстановить схему в соответствии с пп.5.6 и 5.7. При заполнении деаэратора водой сверить показания вторичного прибора на БЩУ с уровнем по стеклу бака.

5.10. Прогреть и поставить под давление резервный источник питания паром деаэраторов (общестанционную магистраль, коллектор собственных нужд и т.п.).

6. ПУСК ДЕАЭРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

6.1. Вывод деаэратора на атмосферный режим

6.1.1. Прогреть систему трубопроводов подачи пара к деаэраторам до РК РДД, для чего:

— собрать схему дренажей для прогрева паропроводов;

— открыть на 1,5-2,0 оборота задвижку на подаче пара к деаэратору от резервного источника и прогреть паропроводы в течение 10-15 минут;

— открыть полностью задвижку на подаче пара к деаэратору.

6.1.2. Заполнить деаэратор обессоленной водой до минимального уровня для проведения предпусковой деаэрации.

Для схем с клапаном регулятора уровня, установленном на трубопроводе нормального добавка обессоленной воды из БЗК в конденсатор:

— включить в работу насос нормального добавка и заполнить конденсатор обессоленной водой;

— включить в работу регулятор уровня в конденсаторе;

— включить в работу компенсационные насосы и заполнить деаэратор водой (для схем с поверхностными ПНД);

— включить в работу КЭН-1 и начать заполнение смешивающих подогревателей; по мере заполнения смешивающих подогревателей включить в работу регуляторы уровня в них, сливные насосы и заполнить деаэратор водой.

Для схем с клапаном регулятора уровня в деаэраторе, установленным после конденсатных насосов в схеме основного конденсата:

— включить регулятор уровня в конденсаторе и заполнить конденсатор обессоленной водой из БЗК;

— включить конденсатные насосы, регуляторы уровней в смешивающих подогревателях и деаэраторе и заполнить деаэратор водой.

6.1.3. При заполнении бака-аккумулятора проконтролировать заполнение водой питательных насосов до их напорных задвижек.

6.1.4. После заполнения баков-аккумуляторов до минимального уровня (1/2 нижнего водоуказательного стекла) отключить регулятор уровня в деаэраторе, закрыть клапан регулятора уровня и закрыть задвижку на линии добавка воды в конденсатор.

Примечание. При неплотном клапане регулятора уровня после конденсатных насосов дополнительно закрыть задвижку на линии основного конденсата за клапаном регулятора уровня.

6.1.5. Собрать схему вспомогательного контура рециркуляции питательной воды в соответствии с п.4.2.

Включить в работу насос контура рециркуляции.

Примечание. Предпусковая деаэрация воды на блоках 500 МВт, проводимая при использовании бустерных насосов ПТН, совмещается с прогревом ПТН при его работе на промежуточной частоте вращения. Расход воды по линии рециркуляции бустерных насосов устанавливается равным 500

600 т/ч.

6.1.6. Открыть на 15-20% по УП регулирующий клапан РДД и подать пар в деаэрациониую колонку. При установке двух РК использовать сначала клапан малого сечения.

При включении деаэраторов по пару не допускать гидравлических ударов в деаэрационных колонках, при их возникновении уменьшить подачу пара в деаэраторы прикрытием РК РДД.

Прогрев вести таким образом, чтобы скорость повышения температуры питательной воды за деаэраторами составляла не более 1,0 °С/мин. Закрыть дренажи на трубопроводах подвода пара к деаэратору.

6.1.7. После повышения температуры воды в баке-аккумуляторе до 104-110

°

С включить в работу регулятор давления пара в деаэраторе на поддержание атмосферного режима деаэрации 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см

), для деаэраторов ДП-800 — 0,15 МПа (1,5 кгс/см

).

6.1.8. Заполнить бак-аккумулятор водой до нормального уровня в соответствии с п.6.1.2.

В процессе заполнения баков-аккумуляторов колебание давления в деаэраторе не должно быть более 0,01 МПа (0,1 кгс/см

) от уставки регулятора.

Примечание. При заполнении баков-аккумуляторов расход конденсата в каждую колонку не должен превышать:

— для колонок ДП-320, ДП-400 — 100-120 т/ч:

— для колонок ДП-500 (пленочного типа) — 150 т/ч;

— для колонок ДП-500, ДП-800, ДП-1000 и выше — не более 15% ее номинальной производительности.

6.1.9. После заполнения баков-аккумуляторов до нормального эксплуатационного уровня включить регулятор уровня в деаэраторе.

Примечание. Проверить работу регуляторов уровня в конденсаторе и деаэраторе. Если уровень в деаэраторе продолжает повышаться, закрыть задвижку на линии подачи воды из БЗК в конденсаторы турбины и задвижку за последним по ходу конденсата регулятора уровня.

6.1.10. После окончания предпусковой деаэрации при содержании кислорода в питательной воде не более 10 мкг/кг закрыть задвижку на вспомогательном контуре предпусковой деаэрации, а в схемах с использованием сливных насосов ПНД предварительно остановить сливной насос.

6.2. Подъем давления в деаэрационной установке при пуске энергоблоков с барабанными котлами

6.2.1. При пусках из холодного и других тепловых состояний давление в деаэраторе после предпусковой деаэрации поддерживать на уровне 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см

) вплоть до перевода деаэратора на питание паром от отбора турбины.

6.2.2. При нагрузке турбины 30-35% номинальной перевести питание деаэратора на основной отбор турбины, для чего:

— убедиться в том, что дренажи на трубопроводе основного отбора открыты и трубопровод прогрет;

— закрыть задвижку на трубопроводе подвода пара к деаэратору от резервного источника; открыть поэтапно задвижку на основном отборе турбины; закрыть дренажи на трубопроводе основного отбора;

— установить регулятором уставку, соответствующую номинальному значению давления в деаэраторе.

6.2.3. При нагружении энергоблока контролировать нагрев воды в деаэраторе, температура воды после деаэратора должна быть на 10-15 °С выше температуры конденсата, поступающего в деаэрационные колонки.

6.2.4. При повышении давления в деаэраторе до номинального (при

65

75 МВт для турбин 110 МВт, при

135

140 МВт для турбин 150 МВт и при

150 МВт для турбин 200 МВт) убедиться в том, что клапан РДД вступил в работу.

Включить в работу блокировки по понижению давления пара в отборах турбины.

6.2.5. Перевести выпар деаэратора на использование в технологическом цикле энергоблока (на ПНД, эжекторы и т.п.), открыв соответствующие задвижки и закрыв задвижку на выпаре из деаэратора в атмосферу. Подать пар из деаэратора на уплотнения турбины, закрыв подвод пара от коллектора собственных нужд.

6.3. Подъем давления в деаэрационной установке при пуске энергоблоков с прямоточными котлами

6.3.1. Убедиться в том, что давление в деаэраторах соответствует атмосферному режиму деаэрации 0,12-0,15 МПа.

(1,2-1,5 кгс/см

), температура питательной воды на выходе из деаэратора соответствует температуре насыщения при этом давлении, содержание кислорода в воде не превышает 10 мкг/кг, регуляторы давления и уровня в деаэраторе включены в работу.

6.3.2. Сообщить начальнику смены о готовности деаэрационной установки к проведению операций по заполнению котла водой. После начала подачи воды в котел проверить закрытие линии рециркуляции бустерных насосов в деаэратор.

6.3.3. При заполнении котла водой и прокачке воды через котел поддерживать давление в деаэраторах на уровне 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см

). Проконтролировать работу регулятора давления, при исчерпании пропускной способности РК малого сечения должен вступить в работу второй клапан в схеме с двумя установленными РК. Не допускать полного открытия регулирующего клапана (клапанов) РДД, поддерживая номинальное давление пара перед РК и требуемые расходы воды при прокачке. При необходимости перейти на пониточную прокачку воды через котел.

6.3.4. Проследить за уровнем в баках-аккумуляторах, который должен поддерживаться регулятором в пределах ±100 мм от номинального уровня. Не допускать резких колебаний расхода питательной воды и колебаний уровня в баках-аккумуляторах.

6.3.5. При выполнении условий, указанных в п.4.5, перевести питание деаэратора на пар от Р-20, для чего:

— прогреть трубопровод от Р-20 до запорной задвижки к деаэратору;

— открыть задвижку на подводе пара от Р-20 к деаэратору и закрыть задвижку на подводе пара к деаэратору от резервного источника;

— проверить работу РДД при переключении источников пара. Изменить уставку задатчика РДД на поддержание регулятором поминального давления в деаэраторе;

— проконтролировать работу клапана РКС-2 при достижении в расширителе Р-20 давления, равного значению уставки 16-18 кгс/см

.

6.3.6. При снижении давления в Р-20 до 0,3-0,5 МПа (3-5 кгс/см

) деаэратор отключить от Р-20 и перевести его на питание паром от отбора турбины в соответствии с п.4.7, для чего выполнить следующие операции:

— убедиться, что дренажи на трубопроводе открыты и трубопровод прогрет;

— открыть поэтапно запорную задвижку на отборе турбины;

— закрыть подвижку на трубопроводе от Р-20 к деаэратору.

6.3.7. При переводе питания деаэратора на пар от резервного источника выполнить следующие операции:

— изменить уставку РДД на поддержание давления 0,12-0,15 МПа (1,2-1,5 кгс/см

), убедиться, что клапан РДД вступил в работу;

— открыть задвижку на подводе пара к деаэратору от резервного источника, проконтролировать давление пара в деаэраторе;

— закрыть задвижку на трубопроводе от Р-20 к деаэратору.

6.3.8. Для энергоблоков 500 МВт отключение питания деаэратора от Р-20 начинать при снижении давления в Р-20 до 0,9 МПа (9 кгс/см

), для чего выполнить следующие операции:

— открыть задвижку на подводе пара к деаэратору от резервного источника;

— закрыть задвижку на подводе пара к деаэратору от Р-20.

6.3.9. В соответствии с п.4.8 перевести питание деаэраторов, указанных в пункте энергоблоков, на отбор турбины, выполнив операции по п.6.3.6.

6.3.10. При нагружении энергоблока следить за тем, чтобы температура воды после деаэратора была на 10-15 °С выше температуры конденсата, поступающего в деаэрационные колонки. Давление в деаэраторах поддерживать по скользящему графику в зависимости от температуры основного конденсата за последним ПНД.

6.3.11. При повышении давления в деаэраторах до номинального убедиться в том, что клапан РДД вступил в работу. Включить в работу блокировки по понижению давления пара в отборах турбины.

6.3.12. Перевести выпар деаэратора на использование в технологическом цикле энергоблока, открыв соответствующие задвижки и закрыв задвижку на выпаре из деаэратора в атмосферу. Подать пар из деаэратора на уплотнения турбины, закрыв подвод пара от коллектора собственных нужд.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ РАБОТЕ ДЕАЭРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ В РЕГУЛИРОВОЧНОМ ДИАПАЗОНЕ НАГРУЗОК ЭНЕРГОБЛОКА

7.1. Управление деаэрационной установкой производится с БЩУ машинистом блока.

7.2. При работе установки должны быть полностью включены авторегуляторы, защиты, блокировки, сигнализация и КИП. Необходимо внимательно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов.

При контроле уровня по уровнемеру обращать внимание на запись диаграммы — прямая линия может свидетельствовать об отказе уровнемера. В этом случае следует потребовать от персонала цеха ТАИ проверки работы прибора.

7.3. При работе деаэрационной установки контролировать давление пара и температуру деаэрированной воды в баке-аккумуляторе. Для контроля соответствия между давлением и температурой у машиниста блока должен быть график (таблица) зависимости температуры насыщения от давления.

7.3.1. В нормальных рабочих условиях давление в деаэраторе должно поддерживаться регулятором на номинальном уровне с отклонениями не более

) при наличии запаса по регулированию.

При работе в режиме скользящего давления давление в деаэраторе должно поддерживаться в соответствии с указаниями таблицы п.4.9, при этом скорость изменения давления в деаэраторе не должна превышать 0,01 МПа/мин (0,1 кгс/см

мин).

7.3.2. При снижении нагрузки блока проследить за срабатыванием блокировок переключения питания деаэратора паром на источник с более высоким давлением, если деаэратор работает при постоянном давлении пара.

Проконтролировать автоматический перевод конденсата греющего пара ПВД на нижестоящий подогреватель либо конденсатор. При необходимости выполнить этот перевод с БЩУ.

7.3.3. На блоках 500 и 800 МВт, у которых регуляторы давления в деаэраторе снабжены двумя клапанами с разными проходными сечениями, следить, чтобы при нагрузках, близких к номинальной, давление в деаэраторе поддерживалось клапаном с меньшим проходным сечением, а при низких нагрузках или отключенных ПНД-4 и ПНД-5 — клапаном с большим проходным сечением.

7.4. При работе деаэрационной установки контролировать уровень воды в баках-аккумуляторах.

7.4.1. Уровень воды в баках-аккумуляторах должен поддерживаться регулятором уровня, воздействующим на подачу воды из БЗК в конденсатор либо на подвод конденсата в деаэратор. Колебания уровня при включенном регуляторе не должны превышать ±100 мм.

7.4.2. При двух баках-аккумуляторах необходимо следить за тем, чтобы разность уровней в баках не превышала 300 мм. В случае превышения указанной разницы, выявить причину и принять меры для восстановления нормального уровня, такие как обеспечение симметричности подводов и отводов потоков в деаэратор, плотность задвижек на линиях перелива и прочие.

7.4.3. Не реже одного раза в смену производить продувку водоуказательных стекол и сверять их показания со сниженным уровнемером на БЩУ. В случае разницы в показаниях потребовать от персонала цеха ТАИ проверки сниженного уровнемера.

7.5. При отклонениях уровня воды в баке или давления в деаэраторе от нормальных выяснить и устранить причину нарушения в работе деаэратора согласно разд.9.

7.5.1. При быстром повышении уровня в деаэраторе до аварийного из-за нарушения баланса подвода и отвода воды из деаэратора выполнить следующие операции:

— проконтролировать открытие арматуры на линии аварийного слива из бака-аккумулятора. При необходимости выполнить эту операцию с БЩУ;

— одновременно закрыть регулирующий клапан на линии основного конденсата и клапан регулятора давления в деаэраторе до восстановления уровня до номинального;

— при продолжающемся повышении уровня отключить конденсатные насосы и остановить блок.

7.5.2. При быстром (аварийном) повышении давления в деаэраторе выполнить следующие операции:

— отключить РДД и закрыть полностью регулирующий клапан;

— закрыть дроссельные клапаны Др-2 на подводе пара от аппаратов котла к Р-20, если повышение давления в деаэраторе произошло в период пуска блока и Р-20 подключен по пару к деаэратору;

— отключить последние по ходу среды конденсатные насосы, одновременно дать команду на закрытие арматуры на трубопроводах пара и воды, поступающей в деаэратор.

Если, несмотря на принятые меры, произошло срабатывание предохранительных клапанов деаэратора, проконтролировать их своевременное закрытие, проверить уровень в деаэраторе, выяснить и устранить причину повышения давление в деаэраторе, восстановить схему и включить конденсатные насосы в работу, отрегулировать давление в деаэраторе, после чего включить в работу регулятор давления.

7.6. Контролировать нагрев основного конденсата в деаэрационной колонке, значение которого должно быть не менее 10 °С по условиям вентиляции колонки.

7.7. Не допускать появления гидравлических ударов в деаэрационной колонке. В случае их возникновения или вибрации деаэратора выполнить мероприятия, указанные в п.9.2.

7.8. Не допускать выброса воды по линии выпара, для чего уменьшить расход выпара, либо снизить при необходимости расход основного конденсата, поступающего в колонку.

7.9. При работе деаэрационной установки не реже двух раз в смену производить отбор проб воды из баков для определения содержания в ней кислорода, которое не должно превышать 10 мкг/кг. Сверять показания прибора, регистрирующего О

в питательной воде, с данными химического анализа.

При ухудшении качества деаэрированной воды выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы деаэратора согласно п.9.1.

7.10. Периодически по графику (но не реже одного раза в шесть месяцев) производить проверку предохранительных клапанов на линии подачи греющего пара в деаэратор в соответствии с «Инструкцией по эксплуатации, порядку и срокам проверки предохранительных устройств, сосудов, аппаратов и трубопроводов тепловых электростанций» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981). После настройки предохранительные клапаны должны быть опломбированы в рабочем положении.

7.11. Сведения обо всех изменениях в режиме работы деаэрационной установки и обо всех замечаниях записывать в оперативный журнал.

7.12. Эксплуатация деаэрационной установки не допускается в следующих случаях:

— при неисправности предохранительных клапанов;

— при неисправности контрольно-измерительных приборов давления и уровня на БЩУ;

— при появлении трещин, выпучин, утонений стенок, течи в сварных швах;

— при давлении, превышающем допустимое;

— при возникновении пожара, угрожающего деаэратору.

8. ПЛАНОВЫЙ ОСТАНОВ ДЕАЭРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ. ВЫВОД ДЕАЭРАТОРА В РЕМОНТ

Плановый останов деаэрационной установки производится только одновременно с остановом энергоблока.

8.1. Прогреть паропроводы подачи пара от резервного источника к вспомогательному оборудованию, питающемуся паром от деаэратора (уплотнения и эжекторы главной турбины и приводных турбин, эжекторы турбовоздуходувок и т.п.).

8.2. Перевести питание вспомогательного оборудования (п.8.1) на резервный источник пара.

8.3. Перевести выпар деаэратора в атмосферу.

8.4. Проверить работоспособность блокировок, переключающих источники питания паром деаэраторов при снижении нагрузки энергоблока.

8.5. При разгружении энергоблока поддерживать в деаэраторах постоянное давление регулятором давления, проследить за переводом по блокировке питания деаэратора на вышестоящий отбор турбины или резервный источник.

8.6. Проследить за отключением от деаэратора дренажа греющего пара ПВД, при необходимости перевести дистанционно дренаж ПВД с деаэратора на конденсатор.

8.7. Перед остановом турбины закрыть задвижку на линии пара от штоков клапанов турбины на деаэратор.

8.8. При снижении нагрузки на энергоблоке контролировать работу регулятора уровня в деаэраторе, поддерживать уровень постоянным.

8.9. После отключения котла и останова питательных насосов закрыть регулирующий клапан РДД и запорную задвижку на паропроводе греющего пара к деаэратору.

Если после останова питательных насосов остаются в работе конденсатные насосы турбины, закрыть задвижку на линии основного конденсата после последнего ПНД.

8.10. Отключить регулятор уровня в деаэраторах и прекратить поступление в деаэраторы каких-либо потоков. Уровень в баках-аккумуляторах должен оставаться постоянным. Закрыть выпар деаэратора в атмосферу.

8.11. При работе деаэратора в период разгружения энергоблока на скользящем давлении с началом снижения нагрузки отключить регулятор давления в деаэраторе, при этом РК регулятора оставить в прежнем положении и в дальнейшем на него не воздействовать. Дальнейшие операции по останову деаэратора выполнить в соответствии с пп.8.1-8.3, 8.6-8.10.

8.12. При кратковременном останове энергоблока деаэрационную установку оставить в работе, поддерживая давление в деаэраторе регулятором на прежнем уровне.

При этом задвижка на линии основного конденсата за последним ПНД должна быть закрыта, задвижка на выпаре из деаэратора в атмосферу открыта на 1-2 оборота.

8.13. При останове энергоблока на длительное время или для проведения ремонтных работ, требующих опорожнения деаэраторов, открыть полностью выпар деаэратора в атмосферу, расхолодить деаэраторы до температуры 100 °С и поэтапно слить воду из деаэраторов через линии опорожнения.

8.14. Вывод в ремонт деаэрационной установки производить только на остановленном энергоблоке по оформленному наряду-допуску на проведение ремонтных работ.

8.15. До начала ремонта начальник смены должен выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность выполнения ремонтных работ:

8.15.1. Убедиться в том, что деаэратор освобожден от пара и воды.

8.15.2. Обеспечить надежное отключение деаэратора от всех возможных источников по пару и воде.

Электрические схемы приводов задвижек должны быть разобраны, вся отключающая арматура должна быть заперта на цепи с замком и на ней должны быть вывешены плакаты с надписью «Не открывать — работают люди!». Арматура на выпаре в атмосферу должна быть открыта полностью.

8.15.3. На трубопроводах подвода среды к деаэратору от посторонних источников установить заглушки с хорошо видимыми хвостовиками.

8.16. В зоне ремонта деаэрационной установки должны находиться противопожарные устройства и приспособления согласно нормам и правилам противопожарной безопасности.

8.17. Деаэраторы с ребрами жесткости через 50 тыс. ч эксплуатации должны проходить проверку по состоянию швов приварки ребер жесткости, сварных соединений обечаек и углового шва приварки деаэрационных колонок к баку, который также подлежит проверке и в деаэраторах без ребер жесткости.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

|

Неисправность |

Причина неисправности |

Способ устранения |

|

9.1. Повышение содержания кислорода в деаэрированной воде свыше 10 мкг/кг |

9.1.1. Неправильно определена концентрация кислорода в пробе |

9.1.1. Выполнить повторный (контрольный) химический анализ. Проверить правильность выполнения химических анализов; правильность отбора пробы, ее температуру, расход воздуха; плотность трубной системы охладителя пробы |

|

9.1.2. Недостаточный расход выпара |

9.1.2. Проверить достаточность открытия вентиля на линии выпара. В случае утилизации тепла выпара в схеме блока направить его в атмосферу. Если содержание кислорода в деаэрированной воде соответствует норме, оставить открытым выпар в атмосферу |

|

|

9.1.3. Высокое содержание кислорода в основном конденсате, поступающем в деаэрационную колонку, а также в конденсате и дренажах, направленных в бак-аккумулятор |

9.1.3. Выявить места присосов, устранить причины неплотностей |

|

|

9.1.4. Неудовлетворительная вентиляция деаэрационной колонки при заданном значении давления в деаэраторе: |

||

|

температура основного конденсата за последним ПНД близка к температуре насыщения при номинальном давлении в деаэраторе |

Снизить температуру основного конденсата открытием байпаса по воде последнего по ходу ПНД либо прикрытием паровой задвижки к нему. |

|

|

недостаточный расход пара в колонку при полном открытии РК РДЦ |

Повысить давление в источнике греющего пара. При необходимости перейти на питание от более высокого отбора или от коллектора собственных нужд |

|

|

9.1.5. Тепловая перегрузка деаэратора (большая разность температур насыщения в деаэраторе и поступающего конденсата): |

||

|

в пусковых режимах |

Уменьшить расход питательной воды |

|

|

в регулировочном диапазоне при отключении ПНД |

Повысить температуру поступающего конденсата. Если это невозможно (ПНД в ремонте), то следует разгрузить блок или работать с пониженным давлением в деаэраторе |

|

|

9.1.6. Неравномерная подача основного конденсата, вызванная неустойчивой работой регулятора уровня в конденсаторе или в деаэраторе (в зависимости от схемы регулирования) |

9.1.6. Проверить работу регулятора уровня в конденсаторе или в деаэраторе (в зависимости от схемы регулирования), при необходимости перейти на работу по байпасу клапана |

|

|

9.1.7. Колебания давления в деаэраторе, вызванные неустойчивой работой РДД |

9.1.7. Проверить работу РДД; при необходимости перейти на дистанционное управление клапаном РДД |

|

|

9.1.8. Большая скорость изменения нагрузки блока в нестационарных процессах при работе деаэратора по скользящему графику давления |

9.1.8. Уменьшить скорость повышения или снижения нагрузки блока или работать с номинальным давлением в деаэраторе |

|

|

9.1.9. Неисправность деаэрационной колонки |

9.1.9. Если режимными мероприятиями не удастся снизить содержание кислорода в деаэрированной воде, провести экспресс-испытания деаэратора согласно «Методическим указаниям по испытаниям деаэраторов повышенного давления» (М.: СПО Союзтехэнерго, 1982). По результатам испытаний решить вопрос о необходимости вывода деаэратора в ремонт или его реконструкции |

|

|

9.2. Гидравлические удары в деаэраторе |

9.2.1. Тепловая перегрузка деаэратора вследствие низкой температуры конденсата, поступающего в колонку |

9.2.1. Проверить температуру конденсата за ПНД. В случае невозможности ее повышения уменьшить расход конденсата путем разгрузки блока. При необходимости снизить давление в деаэраторе |

|

9.2.2. Гидравлическая перегрузка деаэратора |

9.2.2. Снизить расход основного конденсата путем разгрузки блока |

|

|

9.2.3. Повреждение внутренних устройств деаэрационной колонки |

9.2.3. При невозможности устранить гидравлические удары режимными мероприятиями остановить блок и вывести деаэратор в ремонт |

|

|

9.2.4. Завышенный расход выпара деаэратора |

9.2.4. Прикрыть задвижку на линии выпара |

|

|

9.3. Понижение давления в деаэраторе при работе регулятора на поддержание постоянного давления |

9.3.1. Снижение давления греющего пара |

9.3.1. Перейти на питание деаэратора паром от отбора с более высоким потенциалом или от резервного источника |

|

9.3.2. Нарушение в работе РДД: |

||

|

механические повреждения, заедания РК |

Расходить клапан. Если клапан заклинен, привести нагрузку блока в соответствие с положением клапана и потребовать останова энергоблока для ремонта РК. Энергоблок должен быть остановлен в период, определяемый главным инженером электростанции |

|

|

неисправность в цепях автоматики |

Перейти на дистанционное управление регулирующим клапаном. Выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы регулятора |

|

|

9.3.3. Резкое понижение температуры основного конденсата, поступающего в деаэратор |

9.3.3. Проверить работу системы регенерации низкого давления (открытие задвижек на трубопроводах греющего пара, уровень конденсата в подогревателях, открытие обратных клапанов на отборах). Принять меры к восстановлению нормальной работы ПНД |

|

|

9.3.4. Резкое увеличение расхода основного конденсата из-за неудовлетворительной работы регуляторов уровня в конденсаторе или деаэраторе |

9.3.4. Ограничить подачу конденсата в колонку. Перейти на дистанционное управление клапанами регуляторов уровня в конденсаторе или деаэраторе |

|

|

9.4. Повышение давления в деаэраторе |

9.4.1. Нарушения в работе РДД: |

|

|

увеличенный нерегулируемый пропуск пара через неплотности клапана (клапан закрыт) |

Снизить нагрузку блока или температуру основного конденсата |

|

|

механические повреждения, заедания РК |

Снизить давление в деаэраторе до номинального за счет частичного закрытия запорной арматуры на источнике греющего пара. Если устранить причину заедания клапана не удается, энергоблок должен быть остановлен по указанию главного инженера |

|

|

неисправность в цепях автоматики |

Перейти на дистанционное управление регулирующим клапаном. Выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы регулятора |

|

|

9.4.2. Попадание в деаэратор «пролетного» пара через трубопровод сброса дренажа из ПВД |

9.4.2. Проверить работу регуляторов уровня конденсата в первом по ходу питательной воды ПВД. При необходимости перейти на ручное управление клапаном регулятора уровня в ПВД |

|

|

9.4.3. Повышение температуры основного конденсата |

9.4.3. Привести в соответствие давление в деаэраторе с температурой поступающего основного конденсата |

|

|

9.5. Понижение уровня в баке-аккумуляторе |

9.5.1. Нарушения в работе регулятора уровня в деаэраторе: |

|

|

неисправность в цепях автоматики |

9.5.1. Перейти на дистанционное управление клапаном уровня. Выяснить и устранить причину неудовлетворительной работы регулятора |

|

|

заклинивание клапана |

Перейти на подпитку блока по линии аварийного добавка |

|

|

9.5.2. Нарушения в работе конденсатных насосов или регулятора уровня в конденсаторе |

9.5.2. Включить в работу резервный конденсатный насос, выяснить причину и устранить неполадки в работе насоса. Проверить работу регулятора уровня в конденсаторе; при необходимости перейти на работу по байпасу клапана регулятора уровня в конденсаторе |

|

|

9.5.3. Недостаточное давление в линии подачи добавочной воды в конденсатор из БЗК |

9.5.3. Включить резервный насос |

|

|

9.5.4. Резкое увеличение расхода питательной воды на котел |

9.5.4. Сопоставить показания расходомеров по пару и воде. Выяснить причины утечки воды в котле или трубопроводах и принять соответствующие меры по их устранению |

|

|

9.5.5. Утечки через неплотности или поврежденную арматуру |

9.5.5. Выяснить и устранить неисправность арматуры |

|

|

9.6. Повышение уровня в баке-аккумуляторе |

9.6.1. Нарушения в работе регулятора уровня в деаэраторе: |

|

|

— заклинивание клапана в открытом положении |

9.6.1. Перейти на управление добавком воды задвижкой до ближайшего останова блока |

|

|

— увеличение неплотности клапана |

То же |

|

|

— неисправность в цепях автоматики |

Перейти на ручное или дистанционное управление клапаном регулятора уровня в деаэраторе. После устранения причины неисправности включить регулятор в работу |

|

|

9.6.2. Неисправность регулятора уровня в конденсаторе |

9.6.2. Выявить и устранить причину ненормальной работы регулятора. При необходимости перейти на работу по байпасу клапана регулятора уровня в конденсаторе. После устранения причины неисправности восстановить схему и включить регулятор в работу |

|

|

9.7. Выброс воды из линии выпара деаэрационной колонки |

9.7.1. Тепловая перегрузка деаэрационной колонки |

9.7.1. Снизить нагрузку деаэратора, увеличив температуру основного конденсата, поступающего в колонку, или уменьшив его расход. При необходимости снизить давление в деаэраторе |

|

9.7.2. Гидравлическая перегрузка деаэрационной колонки |

9.7.2. Снизить расход основного конденсата путем разгрузки блока |

|

|

9.7.3. Чрезмерное открытие вентиля на линии выпара |

9.7.3. Уменьшить расход выпара |

Приложение 1

НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИЧЕСКИХ ДЕАЭРАТОРОВ

1. Назначение и технические требования

Деаэрационная установка предназначена для:

— глубокого удаления из питательной воды коррозионно-агрессивных газов, как находящихся в растворенном состоянии (О

, СО

и др.), так и образующихся при термическом разложении бикарбонатов и карбонатов (NaHCO

, NH

HCO

, Na

CO

и др.);

— создания рабочего резерва питательной воды в баках-аккумуляторах для компенсации небаланса между расходом питательной воды в котел и основного конденсата турбины с учетом добавочной воды;

— нагрева питательной воды в регенеративной схеме турбоустановки.

Технические требования к термическим деаэраторам питательной воды котлов определяются ГОСТ 16860-88, действующими нормами технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей Минэнерго СССР и ПТЭ.

Деаэраторы указанных типов должны обеспечивать устойчивую деаэрацию воды при работе в диапазоне 30-100% номинальной производительности при изменении нагрева воды в них в пределах 10-40 °С.

Для деаэраторов, предназначенных для энергетических блоков, минимальная производительность должна составлять 15% номинальной; при производительности 15-30% номинальной и рабочем давлении 0,12 МПа (1,2 кгс/см

) нагрев воды в деаэраторе должен составлять 70-40

°

С. Максимальная производительность деаэраторов энергетических блоков должна быть равна их номинальной производительности.

Остаточная массовая доля кислорода в деаэрированной воде для энергоблоков должна быть не более 10 мкг/кг при начальной массовой доле кислорода в конденсате за последним ПНД не более 1,0 мг/кг. Содержание свободной углекислоты в деаэрированной воде не нормируется.

Остаточные массовые доли газов должны обеспечиваться при удельных расходах выпара не более 1,5 кг/т деаэрированной воды. Для обеспечения требуемого расхода выпара на линии до охладителя выпара должна устанавливаться ограничительная шайба, рассчитанная на оптимальный расход выпара (1,5 кг/т) при номинальной производительности деаэратора.

2. Принцип работы

Термическая деаэрация представляет собой сочетание процессов теплообмена (нагрев деаэрируемой воды до температуры насыщения) и массообмена (удаление коррозионно-агрессивных и инертных газов из деаэрируемой воды в паровую среду).

При нагреве воды в деаэрационной колонке до температуры насыщения при данном давлении парциальное давление удаляемого газа над жидкостью (а следовательно, и его растворимость) снижается до нуля, в результате чего происходит образование и удаление из воды пузырьков газа. Таким путем при рациональной конструкции деаэратора может удаляться до 90-95% растворенных в воде газов.

Удаление оставшихся в воде мельчайших газовых пузырьков, а такие процессы разложения бикарбоната натрия, углекислого аммония, карбонатов и нестойких органических веществ происходят в баке-аккумуляторе, что требует определенного времени пребывания воды в баке. Такой процесс характерен для одноступенчатых деаэраторов.

В целях интенсификации процесса удаления остаточного кислорода, а также более глубокого разложения бикарбонатов и карбонатов используется вторая ступень — барботажное устройство, которое размещается в баке-аккумуляторе либо в деаэрационной колонке.

В современных термических деаэраторах, где процессы дегазации воды совмещены с ее нагревом, основной нагрев воды и частичная ее дегазация осуществляется в пленочной или струйной ступени, а окончательный подогрев воды до температуры насыщения, глубокая и стабильная дегазация воды происходят в барботажном устройстве. Современный термический деаэратор должен удовлетворять следующим требованиям:

— для обеспечения глубокой дегазации и особенно для эффективного термического разложения бикарбонатов и других термически нестойких соединений температура воды перед последней ступенью деаэрации должна быть близка (равна) температуре насыщения;

— для непрерывного и устойчивого протекания процесса дегазации обрабатываемой воды деаэратор должен вентилироваться необходимым количеством пара, причем парциальное давление удаляемых газов в паровой среде должно быть минимальным, удельный расход выпара не должен превышать 1,5 кг/т деаэрированной воды;

— конструкция деаэратора на всем пути движения воды и пара должна обеспечивать максимальную разность между равновесным давлением газа в воде и его парциальным давлением над водой. Внутри каждой ступени должны отсутствовать циркуляционные токи (которые могут приводить к проскоку необработанной воды), а также застойные зоны как по воде, так и по выпару;

— конструкция деаэратора, особенно на последних ступенях дегазации, должна предусматривать многократную обработку деаэрируемой воды паром и максимальное развитие поверхности контактирования воды с паром.

По способу контактирования деаэрируемой воды с паром деаэрационные колонки подразделяются на пленочные, струйные и комбинированные струйно-барботажные.

3. Деаэрационные колонки пленочного типа

В деаэрационных колонках пленочного типа разделение воды на пленки осуществляется различными насадками. Деаэрируемая вода в виде тонкой пленки стекает по поверхности насадки сверху вниз, а пар движется снизу вверх.

В энергетике получали применение колонки ДП-320 и ДП-500 с омегаобразной насадкой из нержавеющей стали с отверстиями.

Конструкция деаэрационной колонки ДП-320 приведена на рис.1.

|

|

Рис.1. Деаэрационная колонка ДП-320:

1 — ввод греющего пара; 2 — парораспределительный коллектор; 3 — корпус; 4 — слой омегаобразной насадки; 5, 8, 10 — патрубки для отвода выпара; 6 — ввод основного конденсата; 7 — водораспределительное устройство; 9 — крышка; 11 — отвод выпара; 12 — отверстия для прохода воды; 13 и 15 — цилиндрические перегородки; 14 и 16 — горизонтальные листы; 17 — распределительная тарелка; 18 — каркас; 19 — сетка с фиксированной ячейкой; 20 — кольца; 21 — опорная решетка; 22 — ввод пара от штоков клапанов турбины

Колонка состоит из разъемного корпуса 3 и крышки 9, водораспределительного устройства 7, слоя омегаобразной насадки 4 с отверстиями и коллектора 2 ввода пара. В колонке предусмотрены штуцеры: для ввода конденсата турбины 6, греющего пара 1, пара от штоков клапанов турбины 22, для отвода выпара 11. Конденсат подогревателей высокого давления вводится непосредственно в бак-аккумулятор.

В крышке корпуса расположено водораспределительное устройство 7, образованное листами 14, 16 и цилиндрической перегородкой 15. Для вывода воды в открытую водяную камеру, образованную листом 16 и цилиндрической перегородкой 13, предусмотрены два отверстия 12. После того, как уровень воды достигает верха перегородки 13, вода переливается на дырчатую распределительную тарелку 17, которая должна обеспечить равномерное распределение воды по всему сечению расположенной ниже насадки. Насадка из омегаобразных элементов засыпается на плетеную сетку 19 с фиксированной ячейкой. Сетка изготовляется из нержавеющей проволоки диаметром 3 мм и закрепляется по окружности двумя кольцами 20. Слой насадки опирается на решетку 21, которая расположена на кольце, приваренном к корпусу колонки. Для предупреждения выноса элементов насадки потоком пара насадка сверху ограничена сеткой. Для предотвращения отбрасывания элементов насадки паром к корпусу колонки, а также для предотвращения выпучивания нижних сеток внутри посадочного слоя установлен каркас 18 из двух концентрических обечаек с радиальными перегородками.

Для равномерного отвода выпара в водяной распределительной камере имеется ряд патрубков 10. Выпар с периферии колонки отводится через специальные трубы 8 в смесительном устройстве, в которые свободно входят патрубки 5.

Деаэрационная колонка ДП-500 конструктивно не отличается от колонки ДП-320. За счет применения более простой конструкции парораспределительного устройства высота колонки ДП-500 по сравнению с колонкой ДП-320 сокращена на 350 мм.

Пар подводится в нижнюю часть колонки через специальные патрубки 1 и 22. Пар распределяется посредством кольцевого короба 2 с равномерно расположенными в нем щелевыми отверстиями.

Техническая характеристика деаэрационных колонок ДП-320 и ДП-500

|

ДП-320 |

ДП-500 |

|

|

Производительность, т/ч |

320 |

500 |

|

Рабочее давление, МПа (кгс /см

) |

0,6 (6,0) |

0,7 (7,0) |

|

Рабочая температура, °С |

158,08 |

164,17 |

|

Среда |

Пар, вода |

|

|

Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см

) |

0,9 (9,0) |

1,0 (10,0) |

|

Допустимое повышение давления при работе предохранительных клапанов, МПа (кгс/см

) |

0,725 (7,25) |

0,85 (0,5)* |

|

Нагрев воды, °С |

10-40 |

|

|

Геометрический объем, м

|

8,5 |

10,0 |

Испытания колонок ДП-320 и ДП-500 показали, что в диапазоне изменения гидравлической нагрузки от 104 до 328 т/ч для колонки ДП-320 и от 170 до 590 т/ч для колонки ДП-500 концентрация кислорода в деаэрированной воде не превышает 10 мкг/кг. Характеристики предельных режимов этих деаэраторов представлены на рис.2.

|

|

Рис.2. Характеристики предельных режимов деаэраторов:

а — с колонкой ДП-32С; б — с колонкой ДП-500;

1 — опытная кривая при давлении 0,43 (4,3) МПа (кгс/см

); 2 — расчетная кривая при давлении 0,12 (1,2) МПа (кгс/см

); 3 — расчетная кривая при давлении 0,7 (7,0) МПа (кгс/см

) и температуре

300

°

С; 4 — расчетная кривая при давлении 0,12 (1,2) МПа (кгс/см

) и температуре

— гидравлическая нагрузка;

— нагрев воды

Колонки ДП-320 сняты с производства с 1970 г., а ДП-500 — с 1985 г.

Начиная с 1970 г. на вновь вводимых энергоблоках 200 и 300 МВт устанавливались колонки струйно-барботажного типа, а для установленных на энергоблоках колонок ДП-320 и ДП-500 в целях улучшения их эксплуатационных характеристик УралВТИ разработан проект модернизации, предусматривающий замену дорогостоящих насадок компактными барботажными устройствами.

4. Деаэрационные колонки струйного типа

Струйные деаэраторы представляют собой аппараты, в которых вода системой дырчатых тарелок разделяется на струи, стекающие каскадами сверху вниз. Навстречу струям воды движется пар. Характер обтекания паром струй приближается к поперечному.

К деаэраторам этого типа, установленным на энергоблоках 150, 200 и 500 МВт, относятся деаэраторы с деаэрационными колонками ДП-400 и ДП-800.

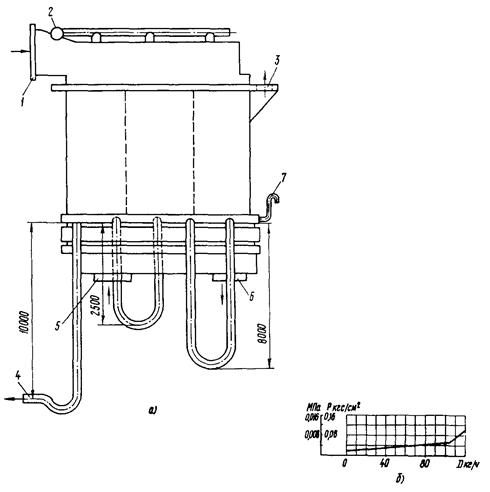

На рис.3 представлены принципиальная схема и конструкция колонки ДП-800.

|

|

|

|

Рис.3. Деаэрационная колонка струйного типа ДП-800:

а — конструкция колонки; б — принципиальная схема колонки;

1 — подвод основного конденсата; 2 — подвод воды от уплотнений питательных насосов; 3, 4, 9 — резервный штуцер; 5 — подвод резервного конденсата; 6 — люк; 7 — парораспределительный коллектор; 8 — подвод пара от штоков клапанов турбины; 10 — смесительно-распределительное устройство; 11 — струйные тарелки; 12 — горловина верхней части колонки; 13 — горловина бака; 14 — отвод выпара

В верхней части колонки находится смесительно-распределительное устройство 10, в которое введены штуцера: основного и резервного конденсата 1 и 5, от уплотнений питательных насосов 2. Через горловину 12 вода сливается на струйные тарелки 11, расположенные в нижней части колонки; расстояние между тарелками 1200 мм. Через отверстия нижней тарелки вода струями сливается через горловину 13 в бак-аккумулятор. Греющий пар и пар от штоков клапанов турбины поступают в колонку через коллекторы 7 и 8, которые расположены под нижней тарелкой. Омывая стекающие с тарелок струи, греющий пар частично конденсируется, а его меньшая часть вместе с газами удаляется через патрубок 14 в охладитель выпара. Конденсат ПВД подается в бак-аккумулятор.

Техническая характеристика деаэрационных колонок струйного типа ДП-400 и ДП-800

|

ДП-400 |

ДП-800 |

|

|

Производительность, т/ч |

400 |

800 |

|

Рабочее давление, МПа (кгс/см

) |

0,7 (7,0) |

0,7 (7,0) |

|

Рабочая температура, °С |

164,17 |

164,17 |

|

Среда |

Пар, вода |

|

|

Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см

) |

1,0 (10,0) |

1,0 (10,0) |

|

Допускаемое повышение давления при работе предохранительных клапанов, МПа (кгс/см

) |

0,85 (8,5) |

0,85 (8,5) |

|

Нагрев воды, °С |

10-40 |

Деаэрационные колонки ДП-400 и ДП-800 сняты с производства с 1973 г.

5. Деаэрационные колонки струйного типа со встроенными барботажными устройствами

Все деаэраторы повышенного давления новых конструкций или модернизированные выпускаются со встроенными барботажными устройствами.

5.1. Модернизированный деаэратор с деаэрационной колонкой ДП-500М аналогичен по конструкции усовершенствованным деаэраторам ДП-500М-1 и ДП-500М-2, которые выпускались ПО «Сибэнергомаш».

Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-500М (ДП-500М-1, ДП-500М-2), основанная на двухступенчатой (струйно-барботажной) деаэрации приведена на рис.4. На рис.5 представлена конструкция колонки ДП-500М-2.

|

|

Рис.4. Принципиальная схема деаэрационной колонки ДП-500М:

1 — подвод основного конденсата; 2 — водосмесительное устройство; 3 — горловина в верхней части колонки; 4 — перфорированная тарелка; 5 — перепускной лист; 6 — барботажный лист; 7 — водосливная труба; 8 — бак-аккумулятор; 9 — горловина бака; 10 — парораспределительный коллектор; 11 — поддон; 12 — пароперепускные трубы; 13 -сегментное отверстие; 14 — корпус колонки; 15 — отвод выпара

|

|

Рис.5. Деаэрационная колонка ДП-500М-2 струйно-барботажного типа

(Обозначения см. на рис.4)

Деаэрационная колонка 14, установленная на баке-аккумуляторе 8, включает подводящие штуцеры 1, смесительное устройство 2, перфорированную тарелку 4, водоперепускной лист 5 и барботажное устройство, состоящее из перфорированного листа 6, пароперепускных труб 12 и сливных труб 7. Основной конденсат и химически обессоленная вода направляются в смесительно-распределительное устройство 2 и через его горловину 3 сливаются на перфорированную тарелку 4. Через отверстия тарелки вода струями сливается на перепускной лист 5, а с него через сегментное отверстие 13 на барботажное устройство. При движении воды по барботажному листу она обрабатывается паром, проходящим через перфорацию листа.

В конце барботажного листа находятся водосливные трубы 7, верхние концы которых выступают над листом, образуют гидрозатвор, препятствующий проходу пара помимо барботажного устройства. Затем вода сливается через горловину 9 в бак-аккумулятор. Пар, поступающий под барботажный лист, подается через коллектор 10.

Площадь перфорации барботажного листа принята такой, что при минимальной нагрузке деаэратора под листом образуется устойчивая паровая подушка, исключающая провал воды через отверстия листа. С увеличением производительности и расхода пара давление в подушке и ее высота увеличиваются. Когда высота подушки превысит 140 мм, в работу включаются сначала наружная, а затем и внутренняя пароперепускные трубы 12, по которым в обвод барботажного листа избыточный пар попадает в струйный отсек.

Нижние концы пароперепускных труб погружены в поддон 11 и образуют гидрозатвор, который заполняется автоматически при уменьшении расхода пара подачей части воды через водоперепускные трубы, соединяющие поддон с концом барботажного листа.

Техническая характеристика деаэрационной колонки ДП-500М-2

|

Номинальная производительность, т/ч |

500 |

|

Рабочее давление, МПа (кгс/см

) |

0,7 (7,0) |

|

Рабочая температура, °С |

164,17 |

|

Среда |

вода, пар |

|

Пробное гидравлическое давление МПа (кгс/см

) |

1,0 (10,0) |

|

Допустимое повышение давления при работе предохранительных клапанов, МПа |

0,85 |

5.2. Деаэрационная колонка ДП-1000 была разработана в 1972 г. и предназначена в основном для энергоблоков 300 МВт взамен применявшихся в них до 1973 г. деаэрационных колонок ДП-500, а также снятых с производства колонок ДП-800.

Деаэрационная колонка ДП-1000 (рис.6) представляет собой аппарат повышенного давления с двухступенчатой схемой деаэрации: в деаэрационную колонку введена постоянно действующая вторая ступень деаэрации в виде барботажного устройства. Принципиальная схема колонки аналогична по устройству и работе ранее описанной колонке ДП-500М.

|

|

Рис.6. Деаэрационная колонка ДП-1000 струйно-барботажного типа (Обозначения см. на рис.4)

В целях улучшения характеристик деаэрационной колонки ДП-1000 НПО ЦКТИ и УралВТИ разработаны проекты ее реконструкции. Основные мероприятия этих проектов направлены на повышение предельно допустимой паровой нагрузки барботажной ступени.

Техническая характеристика деаэрационной колонки типа ДП-1000