История развития вычислительной техники

История развития вычислительной техники

Более 5000 лет назад были изобретены счеты (Китай).

Создавались различные технические средства, облегчающие счет.

С появлением первых государств появляется иероглифическое письмо, законодательства прибавляют формальности рассуждениям. Появилась потребность в измерении длин, площадей, весов. Не случайно первыми вычислительными машинами были линейка и весы. В Древнем Египте и Древней Греции получили распространение автоматы (от греч. ” автоматос” — самодвижущийся), развивалась почта, использовались устройства типа абаков для механического счета. Возникли позиционные системы счисления. Появляется понятие «кибернетикос» — наука управления колесницами (термин принят в древней Греции при проведении Олимпийских игр).

Блез Паскаль и его вычислительное устройство

1642 — Блез Паскаль (Англия) изобрел вычислительное устройство, механически выполняющее сложение и вычитание чисел.

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Арифмометры (середина 20 века)

1673 — Готфрид Вильгельм Лейбниц усовершенствовал устройство Паскаля, добавив еще два арифметических действия. Данное устройство применялось до 70-х годов 20 века и называлось арифмометром. Появилось специальная профессия — счетчик (человек, работающий с арифмометром)

Чарльз Беббидж и проект его машины

В начале XIX века Чарльз Бэббидж (Англия) пытался построить аналитическую машину. Это устройство должно было иметь память, а ввод информации должен был, осуществляется с помощью «перфокарт». Работа по созданию аналитической машины не была доведена до конца, т.к. в то время не было соответствующих технологий для ее воплощения.

Машина должна была работать по заранее составленной инструкции — программе. Эти первые в мире программы были написаны Адой Августой Лавлейс (дочерью Джорджа Байрона), которая заложила основы современного программирования.

Развитие промышленности потребовало эффективного управления средствами производства. В первой половине XIX века Андре Мари Ампер предположил, что должна существовать специальная наука управления, которую он назвал «кибернетикос«.

1836 г. — изобретен телеграф

1846 г. — изобретена швейная машинка

1860 г. — изобретен ДВС

1867 г. — изобретена пишущая машинка

1876 г. — изобретен телефон

В 1890 году американец Герман Холлерит создал машину для проведения переписи населения в США. Перфокарты выступали в ней в качестве носителя информации, (то есть внешнего запоминающего устройства). Впервые для расчетов было использовано электричество. Он создал фирму — прообраз IBM.

Герман Холлерит за своей машиной

1895 г. — изобретено радио

1930 г. — первый аналоговый компьютер Буша

1936 г. — двадцатипятилетний студент Кембриджского университета англичанин Алан Тьюринг опубликовал статью “О вычисляемых числах”, в которой рассматривалось гипотетическое устройство (машина Тьюринга), пригодное для решения любой разрешимой математической или логической задачи, — прообраз программируемого компьютера.

1944 г. — Говард Эйкен на основе работ Бейббиджа и технологий 20 века построил первую цифровую вычислительную машину «Марк-1».

1945 г. — Конрад Цузе изобрел систему записи программ Планканкюль — первый язык программирования высокого уровня. Язык не был реализован в компьютере.

1945 г., 21 июня — разослан отчет американского математика венгерского происхождения Джона фон Неймана ”Предварительный отчет о машине EDVAC”, содержащий концепцию хранения команд компьютера в его собственной внутренней памяти.

Джон фон Нейман и его концепция архитектуры ЭВМ

1946 г. опубликована статья фон Неймана, в который сформулировал основные принципы функционирования вычислительных устройств (концепцию архитектуры):

Любая вычислительная машина должна включать в себя арифметическо-логическое устройство, устройство управления, запоминающее устройство, внешние устройства.

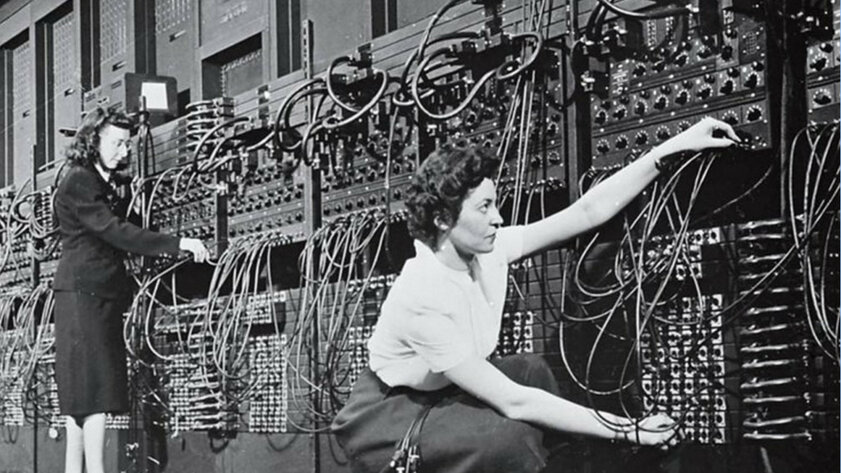

1946 г. — первый полностью электронный цифровой компьютер Моушли и Эккерта (ENIAC)

Продолжается развитие науки управления — «кибернетикос». В 1948 году американский математик Норберт Винтер определил ее как науку управления в живой природе и технических системах.

1948 г. — изобретен транзистор

1949 г. — завершена работа над первым компьютером с хранимой программой, мало отличающаяся от современных ЭВМ (EDSAC)

1951 г. — под руководством академика Лебедева построена ЭВМ МЭСМ

Сергей Алексеевич Лебедев

1964 г. — появление интегральных схем

1965 г. — первый миникомпьютер

При создании компьютеров используются специалисты различных направлений — математики, физики, техники, программисты и т.д. В этом смысле информатика определялась как совокупность дисциплин изучающих свойства информации, а так же процессы передачи, накопления, обработки информации с помощью технических средств.

Выделяется часть науки, которая занимается проблемами применения средств вычислительной техники для работы с информацией. В Англии и США это Computer Science (наука о вычислительной технике), во Франции — informatique (информатика). В 60-е годы происходит становление информатики , как фундаментальной естественной науки изучающей процессы обработки, передачи и накопления информации. Данная дисциплина создана на стыке точных и естественных наук. Ядро информатики — информационные технологии.

Информационная технология — совокупность технических и программных средств, с помощью которых обрабатывается информация. Центральное место в информационных технологиях занимает компьютер.

1970 — е г. — создание БИС (большие интегральные схемы)

1970 г. — создана саморазмножающаяся программа для одной из первых компьютерных сетей — ARPnet. Программа Creepeer, которая по некоторым данным была написана Бобом Томасом из, путешествовала по сети, обнаруживая свое появление сообщением “Я КРИППЕР…ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”.

1971 г. — создан первый микрокомпьютер Kenback1

1972 г. — 31-летний специалист по системному программированию из фирмы Bell Labs Деннис Ритчи разработал язык программирования С.

1972 г. — опубликована работа Эдсгера Дайкстры “ Заметки по структурному программированию”, содержащая блестящее описание основных идей структурного программирования

1973 г. — швейцарский специалист по программированию Никлаус Вирт опубликовал “Пересмотренное сообщение”, определившее точный стандарт языка Pascal. Строгий стиль языка Pascal был с восторгом принят приверженцами структурного программирования.

1975 г. — год образования фирмы Microsoft

1977 г. — первый микрокомпьютер Уозняка и Джобса, выпущенный фирмой Apple

1980 г. — создан центральный процессор на одном кремниевом кристалле

1980-е г. — появление СБИС.

ЭВМ (электронно-вычислительная машина)- это программируемое электронное устройство обработки и накопления информации.

· микроЭВМ, или персональный компьютер, используется для автоматизации отдельных рабочих мест, для обработки деловой информации, для обучения в средней и высшей школе, в быту;

· миниЭВМ (отличаются от первых большим количеством дополнительных устройств) — это средства автоматизации различных технологических процессов, научных исследований, проектно — конструкторских работ и т.д.;

· средние и большие ЭВМ используются для решения задач управления производством (эти машины, как правило, отличаются от предыдущих большим объемом памяти);

· суперЭВМ применяются в решении сложнейших народнохозяйственных задач и проведения научных экспериментов (метеорологических и геофизических исследованиях, космических проектах, исследованиях по ядерной физике).

На основании элементной базы ЭВМ принято классифицировать по поколениям:

1 поколение ( 1944-1958 )

Ламповые машины с быстродействием порядка 10-20 тыс. операций в секунду, программы писались на машинном языке.

2 поколение (1959 — 1963 )

Полупроводниковые машины на транзисторах.

Быстродействие 100 тыс. операций в секунду.

Имеются программы перевода с алгоритмических языков на машинный язык. Есть набор стандартных программ.

3 поколение (1964-1970) Миникомпьютеры на интегральных схемах. Отличаются большей надежностью и малыми размерами. Быстродействие 10 млн. оп/с. Образуют системы программно-совместимых устройств.

4 поколение (1971 — до сегодняшнего дня) Вычислительные системы на больших интегральных схемах (БИС). Имеют большой объем памяти, позволяют подключать большое количество устройств ввода и вывода информации. Для ввода данных и команд используется клавиатура. Микропроцессор, разработанный, в 1971 году позволил создать центральный процессор на одном чипе.

5 поколение (настоящее и будущее) Еще создается, предполагается развитие искусственного интеллекта на основе оптико-лазерных технологий и применения СБИС. Планируется создать компьютер с большим быстродействием, огромным по мощности процессором и неограниченной виртуальной памятью.

ПОКОЛЕНИЯ ЭВМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

I- 1946-1958 Эл.лампа Количество ЭВМ в мире (шт.)-Десятки Быстродействие (операций в сек.)-103-104

II —1958-1964 Транзистор Количество ЭВМ в мире (шт.)-Тысячи Быстродействие (операций в сек.)-104-106

III —1964-1972 ИС Количество ЭВМ в мире (шт.)-Десятки тысяч Быстродействие (операций в сек.)-105-107

IV —1972 — настоящее время БИС Количество ЭВМ в мире (шт.)-Миллионы Быстродействие (операций в сек.)-106-108

Носитель информации

Перфокарта, Перфолента, Магнитная Лента, Диск, Гибкий и лазерный диск/

В качестве основного элемента для электрических цепей будет использован арсенид галия. Работа этих компьютеров будет основана на параллельных вычислениях.

Информатика как учебная дисциплина появилась первой в библиотечных ВУЗах. В 1983 году создано отделение информатики и вычислительной техники, Академии Наук СССР.

Информатика — это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, обработки и передачи информации средствами вычислительной техники, а так же принципы функционирования этих средств и методы управления ими.

История компьютеров началась более двухсот лет назад. В начале своего становления, в XIX веке, они использовались преимущественно учеными и предпринимателями для решения каких-то сложных математических задач. Уже к XX веку технологическое развитие привело компьютеры к довольно резкому скачку мощности, а вместе с тем сложности и размере самого устройства. Сейчас довольно сложно представить себе, какой огромный путь прошли компьютеры от многотонных машин, занимавших целые комнаты, до мобильных устройств, которые помещаются в вашем кармане, или вовсе на руке, если мы говорим об умных часах. В этой статье я предлагаю познакомиться с краткой историей компьютеров — от примитивных вычислительных машин до мощных современных устройств.

- Следующая часть цикла: История компьютеров с 1951 года, когда они стали появляться в каждом доме

XIX век — маленькие достижения с большим будущим

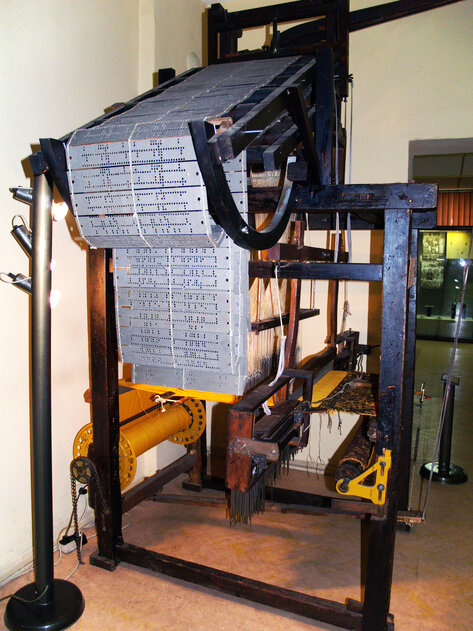

1801 год

Жозеф Мари Жаккар (Joseph Marie Jacquard), французский торговец и изобретатель, разработал и собрал ткацкий станок, обладающий очень любопытной деталью, которая позволяла «программировать» его работу. Это достигалось за счет внедрения перфокарт в процесс создания узоров на ткани, тем самым автоматизируя этот процесс и позволяя создавать более качественные и сложные рисунки. Главное новшество, перфокарта, впоследствии сыграет очень важную роль в истории компьютеров.

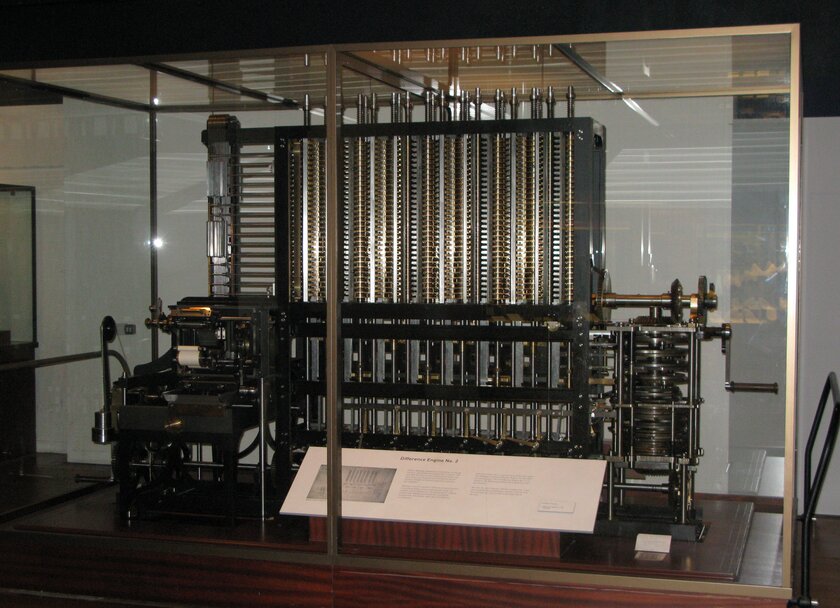

1822 год

Известный английский математик Чарльз Бэббидж (Charles Babbage) построил модель разностной машины (Difference Engine). В конце XVIII века приходилось нанимать специальные группы людей, которые занимались вычислениями различных функций для дополнения уже известных таблиц данных. Такая работа занимала очень много времени и требовала много квалифицированных людей. Идея машины, созданной Бэббиджом, заключалась напрямую в автоматизации подобных вычислений. К сожалению, несмотря на финансирование правительством Великобритании, за девять лет устройство полностью так и не было построено, однако даже та часть, что уже была сделана, превосходила все ожидания в плане точности вычислений.

1848 год

Ада Лавлейс (Ada Lovelace) — английский математик и первый программист. Именно она написала первую в мире компьютерную программу, которая была предназначена как раз для аналитической машины Бэббиджа, являвшейся прямым продолжением его разностной машины, но теперь с возможностью ее программирования. Эта программа была написана в комментариях к переводу семинара, на котором сам Бэббидж в 1842 году рассказывал о своей аналитической машине. Переводом Ада занималась более года и, по итогу, ее пояснения на 52 страницы оказались даже более обширные, чем сами записи, оставшиеся после семинара. В полученном документе она описала алгоритм вычисления чисел Бернули на аналитической машине, тем самым получив звание первого программиста в мире. Впоследствии в честь Ады был назван язык программирования, разработанный более чем через сто лет, в 1980 году.

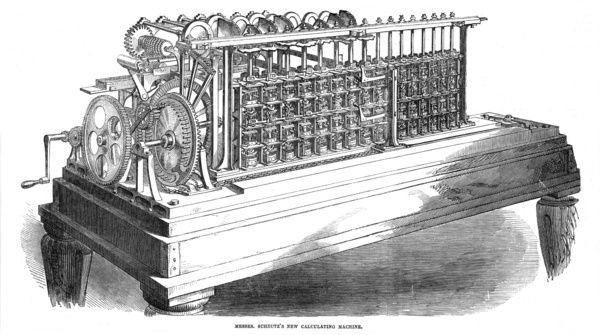

1853 год

Шведский изобретатель Пер Георг Шойц (Per Georg Scheutz) и его сын Эдвард Шойц (Edvard Scheutz) спроектировали первый печатающий калькулятор. Он был способен вычислять логарифмические таблицы и, как это понятно из названия устройства, распечатывать результат.

1890 год

Американский инженер Герман Холлерит (Herman Hollerith) долгое время разрабатывал оборудование для работы с перфокартами, и уже к 1890 году смог защитить диссертацию по вопросам электронной табулирующей системы. Именно эти труды были применены в переписи населения США 1890 года, что позволило стране сэкономить более пяти миллионов долларов и несколько лет подсчетов. Позже Холлерит создаст компанию, которая в конечном итоге станет называться International Business Machines Corporation (IBM).

Первая половина XX века — время электричества и логики

1927 год

В Массачусетском технологическом институте (МТИ) американский ученый и инженер Вэнивар Буш (Vannevar Bush) спроектировал и собрал первый в мире аналоговый компьютер, который был способен решать дифференциальные уравнения с 18 независимыми переменными. Его главной особенностью, в сравнении с более ранними компьютерами, было внедрение преимущественно электрических частей вместо механических.

1936 год

Широко известный английский ученый и математик Алан Тьюринг (Alan Turing) представил свое новое изобретение — модель универсальной машины, способной совершать любые сколь угодно большие математические и логические операции, используя процесс пошагового вычисления. Вскоре эта машина получила название «Машина Тьюринга». Именно это устройство можно считать первой моделью универсального компьютера общего назначения, то есть способного решать любые сколь угодно сложные задачи. Эта машина также позволила формализировать понятие алгоритма в мировой компьютерной науке.

1937 год

Спустя каких-то десять лет после внедрения в вычислительные машины электрических компонентов, Джон Винсент Атанасов (John Vincent Atanasoff), американский физик и математик, подает заявку на получение гранта для создания первого компьютера, работающего только на электрических компонентах.

1939 год

Американский инженер Билл Хьюлетт (Bill Hewlett) и предприниматель Дэвид Паккард (David Packard) основали всем известную компанию Hewlett Packard (HP), название которой, как не сложно догадаться, состоит из фамилий основателей. Первым продуктом этой фирмы стал низкочастотный генератор, особенностью которого было использование лампы накаливания в качестве резистора, что позволило снизить цену конечного продукта почти в четыре раза, в сравнении с конкурентами.

1941 год

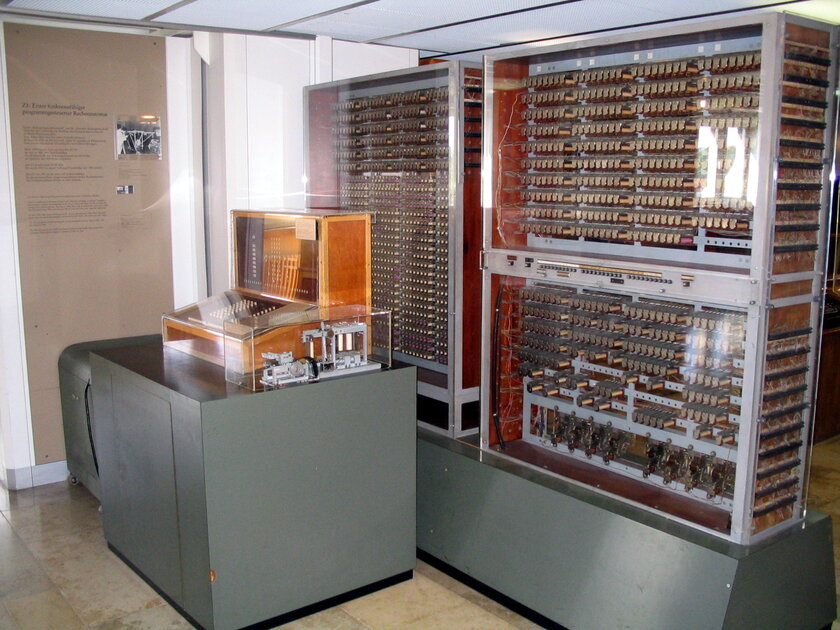

Немецкий изобретатель Конрад Цузе (Konrad Zuse) закончил работу над первым в мире цифровым программируемым компьютером, который назвал Z3. К сожалению, Берлинская бомбардировка во времена Второй мировой войны уничтожила все многолетние труды Цузе. Это побудило изобретателя переехать в более спокойный научный городок Гёттинген. Чуть позднее, в 1950 году, он смог завершить новую версию своей машины — Z4. Именно для этого компьютера Цузе разработал первый в мире высокоуровневый язык программирования — Планкалкюль (Plankalkül).

Также 1941 год запомнился изобретением уже американского физика и математика Джона Винсента Атанасова (John Vincent Atanasoff), который со своим аспирантом Клиффордом Эдвордом Берри (Clifford Edward Berry) спроектировали цифровой компьютер, главной особенностью которого стала возможность сохранять информацию в своей постоянной памяти. Эту машину назвали Atanasoff-Berry Computer (ABC) и она была способна выполнять одну операцию каждые, немыслимые на то время, 15 секунд.

1946 год

Два американских научных деятеля Джон Уильям Мокли (John William Mauchly) и Джон Адам Преспер Эккерт-младший (John Adam Presper Eckert, Jr), с которым Мокли познакомился четырьмя годами ранее, работали над созданием первого электронного компьютера общего назначения ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), который предназначался для Армии США. В отличие от ранее рассмотренной машины Z3, спроектированной Конрадом Цузе, в ЭНИАКе использовались электронные лампы, а не механические реле, что крайне положительно сказывалось на скорости и точности вычислений.

Экерт и Мокли не остановили свои исследования на ENIAC и, еще в процессе его разработки, уже описывали новый проект, который назовется EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer). В отличие от своего предшественника, он основан не на десятичной системе счисления, а на двоичной. Также такая машина должна была программироваться не переключением перемычек, а записью программы напрямую в память самой машины.

1947 год

Уильям Шокли (William Shockley), Джон Бардин (John Bardeen) и Уолтер Браттейн (Walter Brattain) изобретают транзистор — пожалуй, одно из самых важных изобретений всего XX века. Это позволило сделать электрический переключатель только из твердых материалов без использования вакуума.

1949 год

Этот год ознаменовался созданием первого компьютера с хранимой в памяти программой под названием EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator). В мае 1949 года на этом компьютере смогли запустить первую программу, способную вычислять таблицу квадратов и список простых чисел.

В ноябре того же года свою первую программу запустил CSIRAC (Council for Scientific and Industrial Research Automatic Computer) — электронно вычислительная машина, спроектированная CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation или Государственное объединение научных и прикладных исследований). Любопытно, что эта организация действует и по сей день. Эту машину можно уверенно назвать представителем первого лампового поколения компьютеров. Как утверждается, CSIRAC — это первый в мире цифровой компьютер, способный воспроизводить музыку.

| История науки |

|

|

| По тематике |

|---|

| Математика |

| Естественные науки |

| Астрономия |

| Биология |

| Ботаника |

| География |

| Геология |

| Почвоведение |

| Физика |

| Химия |

| Экология |

| Общественные науки |

| История |

| Лингвистика |

| Психология |

| Социология |

| Философия |

| Экономика |

| Технология |

| Вычислительная техника |

| Сельское хозяйство |

| Медицина |

| Навигация |

| Категории |

Вычислительная техника является важнейшим компонентом процесса вычислений и обработки данных. Первыми приспособлениями для вычислений были, вероятно, всем известные счётные палочки, которые и сегодня используются в начальных классах многих школ для обучения счёту. Развиваясь, эти приспособления становились более сложными, например, такими как финикийские глиняные фигурки, также предназначаемые для наглядного представления количества считаемых предметов. Такими приспособлениями, похоже, пользовались торговцы и счетоводы того времени.

Постепенно из простейших приспособлений для счёта рождались всё более и более сложные устройства: абак (счёты), логарифмическая линейка, арифмометр, компьютер. Несмотря на простоту ранних вычислительных устройств, опытный счетовод может получить результат при помощи простых счётов даже быстрее, чем нерасторопный владелец современного калькулятора. Естественно, производительность и скорость счёта современных вычислительных устройств уже давно превосходят возможности самого выдающегося расчётчика-человека.

Суаньпань. На этом абаке представлено число 6 302 715 408

Человечество научилось пользоваться простейшими счётными приспособлениями тысячи лет назад. Наиболее востребованной оказалась необходимость определять количество предметов, используемых в меновой торговле. Одним из самых простых решений было использование весового эквивалента меняемого предмета, что не требовало точного пересчёта количества его составляющих. Для этих целей использовались простейшие балансирные весы, которые стали одним из первых устройств для количественного определения массы.

Принцип эквивалентности широко использовался и в другом простейшем счётном устройстве — абаке, или счётах. Количество подсчитываемых предметов соответствовало числу передвинутых костяшек этого инструмента.

Сравнительно сложным приспособлением для счёта могли быть чётки, применяемые в практике многих религий. Верующий как на счётах отсчитывал на зёрнах чёток число произнесённых молитв, а при проходе полного круга чёток передвигал на отдельном хвостике особые зёрна-счётчики, означающие число отсчитанных кругов.

С изобретением зубчатых колёс появились и гораздо более сложные устройства выполнения расчётов. Антикитерский механизм, обнаруженный в начале XX века, который был найден на месте крушения античного судна, затонувшего примерно в 65 году до н. э. (по другим источникам в 80 или даже 87 году до н. э.), даже умел моделировать движение планет. Предположительно его использовали для календарных вычислений в религиозных целях, предсказания солнечных и лунных затмений, определения времени посева и сбора урожая и т. п. Вычисления выполнялись за счёт соединения более 30 бронзовых колёс и нескольких циферблатов; для вычисления лунных фаз использовалась дифференциальная передача, изобретение которой исследователи долгое время относили не ранее чем к XVI веку. Впрочем, с уходом античности навыки создания таких устройств были позабыты; потребовалось около полутора тысяч лет, чтобы люди вновь научились создавать похожие по сложности механизмы.

Палочки Непера[править | править код]

Для умножения были предложены палочки Непера. Они были изобретены шотландским математиком Джоном Непером (первым автором, предложившим логарифмы) и описаны им в трактате 1617 года.

Прибор Непера мог непосредственно прилагаться только к исполнению действия умножения. С гораздо меньшими удобствами производится при помощи этого прибора действие деления. Тем не менее, успех прибора был настолько значителен, что в честь как его самого, так и изобретателя складывались хвалебные стихи.

Потребность в сложных расчётах в XVII веке быстро росла. Значительная часть трудностей была связана с умножением и делением многозначных чисел.

Это привело к появлению на протяжении кратчайшего времени (1614—1623 гг.) сразу четырёх новых типов вычислителей:

- логарифмических таблиц,

- логарифмических линеек,

- механических арифмометров (скорее переоткрыты, ибо существовали в античности),

- палочек Непера встреченных с восторгом, но вскоре — полностью заброшенных.

Позже уже в XIX веке на базе логарифмов и логарифмических линеек возник и их графический аналог —

- номограммы,

которые стали использоваться для вычисления самых разных функций.

Логарифмы и логарифмические таблицы[править | править код]

Определение логарифмов и таблицу их значений (для тригонометрических функций) впервые опубликовал в 1614 году шотландский математик Джон Непер.

Неперу пришла в голову идея: заменить трудоёмкое умножение на простое сложение, сопоставив с помощью специальных таблиц геометрическую и арифметическую прогрессии, при этом геометрическая будет исходной. Тогда и деление автоматически заменяется на неизмеримо более простое и надёжное вычитание[1].

Логарифмические таблицы, расширенные и уточнённые другими математиками, повсеместно использовались для научных и инженерных расчётов более трёх веков, пока не появились электронные калькуляторы и компьютеры.

Логарифмические линейки[править | править код]

Если нанести логарифмическую шкалу на линейку — получится механический вычислитель, логарифмическая линейка.

Идею, близкую к конструкции логарифмической линейки, высказал в начале XVII века английский астроном Эдмунд Гюнтер; он предложил нанести на линейку логарифмическую шкалу и с помощью двух циркулей выполнять операции с логарифмами (сложение и вычитание). В 1620-е годы английский математик Эдмунд Уингейт усовершенствовал «шкалу Гюнтера», введя две дополнительные шкалы. Одновременно (1622 год) свой вариант линейки, мало чем отличающийся от современного, опубликовал в трактате «Круги пропорций» Уильям Отред, который и считается автором первой логарифмической линейки. Сначала линейка Отреда была круговой, но в 1633 году было опубликовано, со ссылкой на Отреда, и описание прямоугольной линейки. Приоритет Отреда долгое время оспаривал Ричард Деламейн, который, вероятно, независимо реализовал ту же идею.

Дальнейшие усовершенствования сводились к появлению второй подвижной линейки-«движка» (Роберт Биссакер, 1654 и Сет Патридж, 1657), разметке обеих сторон линейки (тоже Биссакер), добавление двух «шкал Уингейта», отметке на шкалах часто используемых чисел (Томас Эверард, 1683). Бегунок появился в середине XIX века (А. Мангейм).

Логарифмические линейки использовались несколькими поколениями инженеров и других профессионалов, вплоть до появления карманных калькуляторов. Инженеры программы «Аполлон» отправили человека на Луну, выполнив на логарифмических линейках все вычисления, многие из которых требовали точности в 3—4 знака.

На базе логарифмических линеек созданы специализированные вычислители:

- Артиллерийская линейка

- Навигационная линейка

- Линейка Дробышева

- Офицерская линейка

- Кардиологическая линейка

- Навигационные расчетчики

Номограммы[править | править код]

Любой график функции можно использовать как простейший вычислитель. Для использования его нужна шкала, линейка (или частая координатная сетка), иногда — циркуль. Ещё реже — другие вспомогательные устройства. Результаты считываются визуально и записываются на бумагу. Для умножения и деления — достаточно нанести на бумагу логарифмическую шкалу рядом с обычной и использовать циркуль — получится вычислитель.

Номограмма из выровненных точек.

Таблица умножения.

В принципе, логарифмическая линейка тоже позволяет ввести и рассчитывать самые разные функции. Но для этого нужно усложнять механику: добавлять дополнительные линейки и т. д. Главная же сложность — их нужно изготовлять, а механика в каждом случае может потребоваться разная. Поэтому разнообразие механических линеек довольно ограничено.

Этого основного недостатка лишены номограммы -— графики функции от нескольких переменных со шкалами, позволяющее определять значения этих функций с помощью простых геометрических операций (например, прикладывания линейки) . Например, решать квадратное уравнение без применения формул. Для использования номограммы достаточно иметь её распечатку, линейку и максимум — циркуль, которые раньше были у любого инженера.

Другим преимуществом номограмм — их двухмерность. Это позволяет строить сложные двухмерные шкалы, увеличивать точность, строить номограммы сложных функций, совмещать множество функций на одной номограмме, давать серию проекций трёхмерных функций и т. д.

Разработка теории номографических построений началась в XIX веке. Первой была создана теория построения прямолинейных сетчатых номограмм французским математиком Л. Л. Лаланном (1843). Основания общей теории номографических построений дал М. Окань (1884—1891) — в его же работах впервые появился термин «номограмма», установленный для применения в 1890 году Международным математическим конгрессом в Париже. Первым в России в этой области работал Н. М. Герсеванов (1906—1908); затем — создавший советскую номографическую школу, Н. А. Глаголев.

«Считающие часы» Вильгельма Шиккарда

В 1623 году Вильгельм Шиккард придумал «Считающие часы» — первый арифмометр, умевший выполнять четыре арифметических действия. Считающими часами устройство было названо потому, что, как и в настоящих часах, работа механизма была основана на использовании звёздочек и шестерёнок. Это изобретение нашло практическое использование в руках друга Шиккарда, философа и астронома Иоганна Кеплера.

За этим последовали машины Блеза Паскаля («Паскалина», 1642 г.) и Готфрида Вильгельма Лейбница — арифмометр Лейбница.

Лейбниц также описал двоичную систему счисления — один из ключевых принципов построения всех современных компьютеров. Однако вплоть до 1950-х многие последующие разработки (включая машины Чарльза Бэббиджа, ЭНИАК 1945 года и другие десятичные компьютеры) были основаны на более сложной в реализации десятичной системы счисления.

В 1820 году Шарль Ксавье Тома де Кольмар создал первое серийно выпускавшееся механическое счётное устройство — арифмометр Томаса, который мог складывать, вычитать, умножать и делить. В основном, он был основан на работе Лейбница.

В 1845 году Израиль Штаффель представил счётную машину, которая кроме четырёх арифметических действий могла извлекать квадратные корни. Арифмометры, считающие десятичные числа, использовались до 1970-х.

Перфокарточная система музыкального автомата

В 1804 году Жозеф Мари Жаккар разработал ткацкий станок, в котором вышиваемый узор определялся перфокартами. Серия карт могла быть заменена, и смена узора не требовала изменений в механике станка. Это было важной вехой в истории программирования.

В 1832 году Семен Корсаков применил перфорированные карты в конструкции разработанных им «интеллектуальных машин[2]», механических устройств для информационного поиска, являющихся прообразами современных баз данных и, в какой-то степени, — экспертных систем.

В 1838 году Чарльз Бэббидж перешёл от разработки Разностной машины к проектированию более сложной аналитической машины, принципы программирования которой напрямую восходят к перфокартам Жаккара.

В 1890 году Бюро Переписи США использовало перфокарты и механизмы сортировки (табуляторы[3]), разработанные Германом Холлеритом, чтобы обработать поток данных десятилетней переписи, переданный под мандат в соответствии с Конституцией. Компания Холлерита в конечном счёте стала ядром IBM. Эта корпорация развила технологию перфокарт в мощный инструмент для обработки деловых данных и выпустила обширную линию специализированного оборудования для их записи. К 1950 году технология IBM стала вездесущей в промышленности и правительстве. Предупреждение, напечатанное на большинстве карт, «не сворачивать, не скручивать и не рвать», стало девизом послевоенной эры.

Во многих компьютерных решениях перфокарты использовались до (и после) конца 1970-х. Например, студенты инженерных и научных специальностей во многих университетах во всём мире могли отправить их программные команды в локальный компьютерный центр в форме набора карт, одна карта на программную строку, а затем должны были ждать очереди для обработки, компиляции и выполнения программы. Впоследствии, после распечатки любых результатов, отмеченных идентификатором заявителя, они помещались в выпускной лоток вне компьютерного центра. Во многих случаях эти результаты включали в себя исключительно распечатку сообщения об ошибке в синтаксисе программы, требуя другого цикла редактирование — компиляция — исполнение.

Определяющая особенность «универсального компьютера» — это программируемость, что позволяет компьютеру эмулировать любую другую вычисляющую систему всего лишь заменой сохранённой последовательности инструкций.

В 1835 году Чарльз Бэббидж описал свою аналитическую машину. Это был проект компьютера общего назначения, с применением перфокарт в качестве носителя входных данных и программы, а также парового двигателя в качестве источника энергии. Одной из ключевых идей было использование шестерен для выполнения математических функций.

Часть Разностной машины Бэббиджа, собранная после его смерти сыном из частей, найденных в лаборатории

Его первоначальной идеей было использование перфокарт для машины, вычисляющей и печатающей логарифмические таблицы с большой точностью (то есть для специализированной машины). В дальнейшем эти идеи были развиты до машины общего назначения — его «аналитической машины».

Хотя планы были озвучены, и проект, по всей видимости, был реален или, по крайней мере, проверяем, при создании машины возникли определённые трудности. Бэббидж был человеком, с которым было трудно работать, он спорил с каждым, кто не отдавал дань уважения его идеям. Все части машины должны были создаваться вручную. Небольшие ошибки в каждой детали, для машины, состоящей из тысяч деталей, могли вылиться в значительные отклонения, поэтому при создании деталей требовалась точность, необычная для того времени. В результате проект захлебнулся в разногласиях с исполнителем, создающим детали, и завершился с прекращением государственного финансирования.

Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона, перевела и дополнила комментариями труд «Sketch of the Analytical Engine». Её имя часто ассоциируют с именем Бэббиджа. Утверждается также, что она является первым программистом, хотя это утверждение и значение её вклада многими оспаривается.

Реконструкция 2-го варианта Разностной машины — раннего, более ограниченного проекта, действует в Лондонском музее науки с 1991 года. Она работает именно так, как было спроектировано Бэббиджем, лишь с небольшими тривиальными изменениями, и это показывает, что Бэббидж в теории был прав.

Для создания необходимых частей музей применил машины с компьютерным управлением, придерживаясь допусков, которые мог достичь слесарь того времени. Некоторые полагают, что технология того времени не позволяла создать детали с требуемой точностью, но это предположение оказалось неверным. Неудача Бэббиджа при конструировании машины в основном приписывается трудностям, не только политическим и финансовым, но и его желанию создать очень изощрённый и сложный компьютер.

По стопам Бэббиджа, хотя и не зная о его более ранних работах, шёл Перси Лудгет, бухгалтер из Дублина (Ирландия). Он независимо спроектировал программируемый механический компьютер, который он описал в работе, изданной в 1909 году.

К 1900 году арифмометры, кассовые аппараты и счётные машины были перепроектированы с использованием электрических двигателей[источник не указан 3705 дней] с представлением положения переменной как позиции шестерни. С 1930-х настольные арифмометры, которые могли складывать, вычитать, умножать и делить, начали[источник не указан 3705 дней] выпускать такие компании как Friden, Marchant и Monro. Словом «computer» (буквально — «вычислитель») называлась должность — это были люди, которые использовали калькуляторы для выполнения математических вычислений. В ходе Манхэттенского проекта будущий Нобелевский лауреат Ричард Фейнман был управляющим целой команды «вычислителей», многие из которых были женщинами-математиками, обрабатывавшими дифференциальные уравнения, которые решались для военных нужд. Даже знаменитый Станислав Мартин Улам уже после окончания войны был принуждён к работе по переводу математических выражений в разрешимые приближения — для проекта водородной бомбы.

В 1948 году появился Curta — небольшой арифмометр, который можно было держать в одной руке. В 1950-х — 1960-х годах на западном рынке появилось несколько марок подобных устройств.

ANITA Mark VIII, 1961 год

Первым полностью электронным настольным калькулятором был британский ANITA Mark VII, который использовал дисплей на газоразрядных цифровых индикаторах и 177 миниатюрных тиратронов. В июне 1963 года Friden представил EC-130 с четырьмя функциями. Он был полностью на транзисторах, имел 13-цифровое разрешение на 5-дюймовой электронно-лучевой трубке и представлялся фирмой на рынке калькуляторов по цене 2200 $. В модель EC 132 были добавлены функция вычисления квадратного корня и обратные функции. В 1965 году Wang Laboratories произвёл LOCI-2, настольный калькулятор на транзисторах с 10 цифрами, который использовал дисплей на газоразрядных цифровых индикаторах и мог вычислять логарифмы.

В Советском Союзе в довоенное время самым известным и распространённым арифмометром был арифмометр «Феликс», выпускавшийся с 1929 по 1978 год на заводах в Курске (завод «Счетмаш»), Пензе и Москве. Электронно-механические вычислительные машины массово выпускались и широко применялись с середины 50-х годов, а в 1959 был налажен выпуск полностью электронных вычислительных машин (ВМ).

Дифференциальный анализатор, Кембридж, 1938 год

Перед Второй мировой войной механические и электрические аналоговые компьютеры считались наиболее современными машинами, и многие считали, что это будущее вычислительной техники. Аналоговые компьютеры использовали преимущества того, что математические свойства явлений малого масштаба — положения колёс или электрическое напряжение и ток — подобны математике других физических явлений, например таких как баллистические траектории, инерция, резонанс, перенос энергии, момент инерции и т. п. Они моделировали эти и другие физические явления значениями электрического напряжения и тока.

Z-серия Конрада Цузе[править | править код]

Репродукция компьютера Zuse Z1 в Музее техники, Берлин

В 1936 году молодой немецкий инженер-энтузиаст Конрад Цузе начал работу над своим первым вычислителем серии Z, имеющим память и (пока ограниченную) возможность программирования. Созданная в основном на механической основе, но уже на базе двоичной логики, модель Z1, завершённая в 1938 году, так и не заработала достаточно надёжно из-за недостаточной точности выполнения составных частей. Ввод команд и данных осуществлялся при помощи клавиатуры, а вывод — с помощью маленькой панели на лампочках. Память вычислителя организовывалась при помощи конденсатора.

В 1939 году Цузе создал второй вычислитель — Z2, но её планы и фотографии были уничтожены при бомбардировке во время Второй мировой войны, поэтому о ней почти ничего не известно. Z2 работала на реле.

Следующая машина Цузе — Z3 — была завершена в 1941 году. Она была построена на телефонных реле и работала вполне удовлетворительно. Тем самым Z3 стала первым работающим компьютером, управляемым программой. Во многих отношениях Z3 была подобна современным машинам, в ней впервые был представлен ряд новшеств, таких как арифметика с плавающей запятой. Замена сложной в реализации десятичной системы на двоичную сделала машины Цузе более простыми, а значит, и более надёжными: считается, что это одна из причин того, что Цузе преуспел там, где Бэббидж потерпел неудачу.

Программы для Z3 хранились на перфорированной плёнке. Условные переходы отсутствовали, но в 1990-х было теоретически доказано, что Z3 является универсальным компьютером (если игнорировать ограничения на размер физической памяти). В двух патентах 1936 года Конрад Цузе упоминал, что машинные команды могут храниться в той же памяти, что и данные — предугадав тем самым то, что позже стало известно как архитектура фон Неймана и было впервые реализовано только в 1949 году в британском EDSAC.

Чуть ранее для частично законченного компьютера Z4 Цузе разработал первый в мире высокоуровневый язык программирования, названный им Планкалкюль (нем. Plankalkül исчисление планов).

Война прервала работу над машиной. В сентябре 1950 года Z4 был, наконец, закончен и поставлен в ETH Zürich. В то время он был единственным работающим компьютером в континентальной Европе и первым компьютером в мире, который был продан. В этом Z4 на пять месяцев опередил Марк I и на десять — UNIVAC. Компьютер эксплуатировался в ETH Zürich до 1955 года, после чего был передан во Французский аэродинамический научно-исследовательский институт недалеко от Базеля, где работал до 1960 года.

Цузе и его компанией были построены и другие компьютеры, название каждого из которых начиналось с заглавной буквы Z. Наиболее известны машины Z11, продававшийся предприятиям оптической промышленности и университетам, и Z22 — первый компьютер с памятью на магнитных носителях.

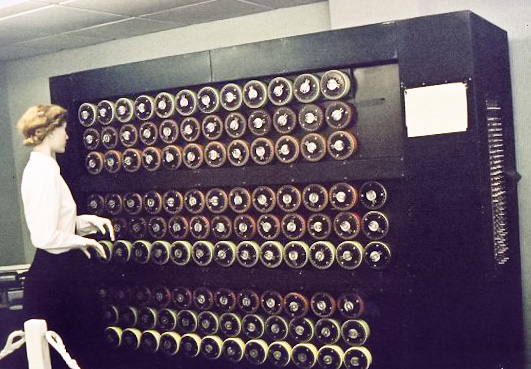

Британский Colossus[править | править код]

Во время Второй мировой войны Великобритания достигла определённых успехов во взломе зашифрованных немецких переговоров. Код немецкой шифровальной машины «Энигма» был подвергнут анализу с помощью электромеханических машин, которые носили название «бомбы». Такая «бомба» была разработана Аланом Тьюрингом и Гордоном Уэлшманом. Большинство вариантов приводило к противоречию, несколько оставшихся уже можно было протестировать вручную. Это были электро-механические дешифраторы, работающие методом простого перебора.

Немцы также разработали серию телеграфных шифровальных систем, несколько отличавшихся от «Энигмы». Машина Lorenz SZ 40/42 использовалась для армейской связи высокого уровня. Первые перехваты передач с таких машин были зафиксированы в 1941 году. Для взлома этого кода в обстановке секретности была создана машина «Колосс» (англ. Colossus). Спецификацию разработали профессор Макс Ньюман (англ. Max Newman) и его коллеги; сборка Colossus Mk I выполнялась в исследовательской лаборатории Почтового департамента Лондона и заняла 11 месяцев, работу выполнили Томми Флауэрс (англ. Tommy Flowers) и др.

«Колосс» стал первым полностью электронным вычислительным устройством, хотя на нём и нельзя было реализовать любую вычислимую функцию. В «Колоссе» использовалось большое количество электровакуумных ламп, ввод информации выполнялся с перфоленты. Машину можно было настроить на выполнение различных операций булевой логики, но она не являлась тьюринг-полной. Помимо Colossus Mk I, было собрано ещё девять моделей Mk II. Информация о существовании этой машины держалась в секрете до 1970-х гг. Уинстон Черчилль лично подписал приказ о разрушении машины на части, не превышающие размером человеческой руки. Из-за своей секретности Colossus не был упомянут во многих трудах по истории компьютеров.

Американские разработки[править | править код]

В 1937 году Клод Шеннон показал, что существует взаимнооднозначное соответствие между концепциями булевой логики и некоторыми электронными схемами, которые получили название «логические вентили», которые в настоящее время повсеместно используются в цифровых компьютерах. Работая в МТИ, в своей основной работе он продемонстрировал, что электронные связи и переключатели могут представлять выражение булевой алгебры. Так своей работой A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits он создал основу для практического проектирования цифровых схем.

В ноябре 1937 года Джорж Стибиц завершил в Bell Labs создание компьютера «Model K» на основе релейных переключателей. В конце 1938 года Bell Labs санкционировала исследования по новой программе, возглавлявшиеся Стибицем. В результате этого 8 января 1940 года был завершён Complex Number Calculator, умевший выполнять вычисления над комплексными числами. 11 сентября 1940 года в Дартмутском колледже на демонстрации в ходе конференции Американского математического общества Стибиц отправлял компьютеру команды удалённо, по телефонной линии с телетайпом. Это был первый случай, когда вычислительное устройство использовалось удалённо. Среди участников конференции и свидетелей демонстрации были Джон фон Нейман, Джон Мокли и Норберт Винер, написавший об увиденном в своих мемуарах.

В 1939 году Джон Атанасов и Клиффорд Берри из Университета штата Айова разработали Atanasoff-Berry Computer (ABC). Это был первый в мире электронный цифровой компьютер. Конструкция насчитывала более 300 электровакуумных ламп, в качестве памяти использовался вращающийся барабан. Несмотря на то, что машина ABC не была программируемой, она была первой, использовавшей электронные лампы в сумматоре. Соизобретатель ENIAC Джон Мокли изучал ABC в июне 1941 года, и между историками существуют споры о степени его влияния на разработку машин, последовавших за ENIAC. ABC был почти забыт до тех пор, пока в центре внимания не оказался иск «Honeywell против Sperry Rand», постановление по которому аннулировало патент на ENIAC (и некоторые другие патенты) из-за того, что, помимо других причин, работа Атанасова была выполнена раньше.

В 1939 году в Endicott laboratories в IBM началась работа над Harvard Mark I. Официально известный как Automatic Sequence Controlled Calculator, Mark I был электромеханическим компьютером общего назначения, созданным с финансированием IBM и при помощи со стороны персонала IBM под руководством гарвардского математика Говарда Айкена. Проект компьютера был создан под влиянием Аналитической машины Ч. Бэббиджа с использованием десятичной арифметики, колёс для хранения данных и поворотных переключателей в дополнение к электромагнитным реле. Машина программировалась с помощью перфоленты и имела несколько вычислительных блоков, работавших параллельно. Более поздние версии имели несколько считывателей с перфоленты, и машина могла переключаться между считывателями в зависимости от состояния. Тем не менее, машина была не совсем Тьюринг-полной. Mark I был перенесён в Гарвардский университет и начал работу в мае 1944 года.

«ЭНИАК»[править | править код]

Американский ENIAC, который часто называют первым электронным компьютером общего назначения, публично доказал применимость электроники для масштабных вычислений. Это стало ключевым моментом в разработке вычислительных машин, прежде всего из-за огромного прироста в скорости вычислений, но также и по причине появившихся возможностей для миниатюризации. Созданная под руководством Джона Мокли и Дж. Преспера Экерта, эта машина была в 1000 раз быстрее, чем все другие машины того времени. Разработка «ЭНИАК» продлилась с 1943 до 1945 года. В то время, когда был предложен данный проект, многие исследователи были убеждены, что среди тысяч хрупких электровакуумных ламп многие будут сгорать настолько часто, что «ЭНИАК» будет слишком много времени простаивать в ремонте, и, тем самым, будет практически бесполезен. Тем не менее, на реальной машине удавалось выполнять несколько тысяч операций в секунду в течение нескольких часов, до очередного сбоя из-за сгоревшей лампы.

«ЭНИАК», безусловно, удовлетворяет требованию полноты по Тьюрингу. Но «программа» для этой машины определялась состоянием соединительных кабелей и переключателей — огромное отличие от машин с хранимой программой, появившихся у Конрада Цузе в 1940 году. Тем не менее, в то время вычисления, выполнявшиеся без помощи человека, рассматривались как достаточно большое достижение, и целью программы было тогда решение только одной единственной задачи. (Улучшения, которые были завершены в 1948 году, дали возможность исполнения программы, записанной в специальной памяти, что сделало программирование более систематичным, менее «одноразовым» достижением).

Переработав идеи Экерта и Мокли, а также оценив ограничения «ЭНИАК», Джон фон Нейман написал широко цитируемый отчёт, описывающий проект компьютера (EDVAC), в котором и программа, и данные хранятся в единой универсальной памяти. Принципы построения этой машины стали известны под названием «архитектура фон Неймана» и послужили основой для разработки первых по-настоящему гибких универсальных цифровых компьютеров.

В соответствии с общепринятой методикой оценки развития вычислительной техники первым поколением считались ламповые компьютеры, вторым — транзисторные, третьим — компьютеры на интегральных схемах, а четвёртым — с использованием микропроцессоров. В то время как предыдущие поколения совершенствовались за счёт увеличения количества элементов на единицу площади (миниатюризации), компьютеры пятого поколения должны были стать следующим шагом, и для достижения сверхпроизводительности, — осуществлять взаимодействие неограниченного набора микропроцессоров.

Первое поколение компьютеров с архитектурой фон Неймана[править | править код]

Память на ферритовых кольцах. Каждое колечко — один бит

Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стала Манчестерская малая экспериментальная машина, созданная в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I, который уже был полной системой, с трубками Уильямса и магнитным барабаном в качестве памяти, а также с индексными регистрами. Другим претендентом на звание «первый цифровой компьютер с хранимой программой» стал EDSAC, разработанный и сконструированный в Кембриджском университете. Заработавший менее чем через год после «Baby», он уже мог использоваться для решения реальных задач. На самом деле, EDSAC был создан на основе архитектуры компьютера EDVAC, наследника ENIAC. В отличие от ENIAC, использовавшего параллельную обработку, EDVAC располагал единственным обрабатывающим блоком. Такое решение было проще и надёжнее, поэтому такой вариант становился первым реализованным после каждой очередной волны миниатюризации. Многие считают, что Манчестерский Марк I / EDSAC / EDVAC стали «Евами», от которых ведут свою архитектуру почти все современные компьютеры.

Первым универсальным программируемым компьютером в континентальной Европе был Z4 Конрада Цузе, завершённый в сентябре 1950 года. В ноябре того же года командой учёных под руководством Сергея Алексеевича Лебедева из Киевского института электротехники, УССР, была создана так называемая «малая электронная счётная машина» (МЭСМ). Она содержала около 6000 электровакуумных ламп и потребляла 15 кВт. Машина могла выполнять около 3000 операций в секунду. Другой машиной того времени была австралийская CSIRAC, которая выполнила свою первую тестовую программу в 1949 году.

В октябре 1947 года директора компании J. Lyons and Co., британской компании, владевшей сетью магазинов и ресторанов, решили принять активное участие в развитии коммерческой разработки компьютеров. Компьютер LEO I начал работать в 1951 году и впервые в мире стал регулярно использоваться для рутинной офисной работы.

Разработанная в 1950—1951 в СССР ЭВМ М-1 стала первой в мире ЭВМ, в которой все логические схемы были выполнены на полупроводниках.

Машина Манчестерского университета стала прототипом для Ferranti Mark I. Первая такая машина была доставлена в университет в феврале 1951 года, и, по крайней мере, девять других были проданы между 1951 и 1957 годами.

В июне 1951 года UNIVAC 1 был установлен в Бюро переписи населения США. Машина была разработана в компании Remington Rand, которая, в конечном итоге, продала 46 таких машин по цене более чем в $1 млн за каждую. UNIVAC был первым массово производившимся компьютером; все его предшественники изготовлялись в единичном экземпляре. Компьютер состоял из 5200 электровакуумных ламп и потреблял 125 кВт энергии. Использовались ртутные линии задержки, хранящие 1000 слов памяти, каждое по 11 десятичных цифр плюс знак (72-битные слова). В отличие от машин IBM, оснащавшихся устройством ввода с перфокарт, UNIVAC использовал ввод с металлизированной магнитной ленты стиля 1930-х, благодаря чему обеспечивалась совместимость с некоторыми существовавшими коммерческими системами хранения данных. Другими компьютерами того времени использовался высокоскоростной ввод с перфоленты и ввод-вывод с использованием более современных магнитных лент.

Первой советской серийной ЭВМ стала «Стрела», производившаяся с 1953 года на Московском заводе счётно-аналитических машин. «Стрела» относится к классу больших универсальных ЭВМ (Мейнфрейм) с трёхадресной системой команд. ЭВМ имела быстродействие 2000-3000 операций в секунду. В качестве внешней памяти использовались два накопителя на магнитной ленте ёмкостью 200 000 слов, объём оперативной памяти — 2048 ячеек по 43 разряда. Компьютер состоял из 6200 ламп, 60 000 полупроводниковых диодов и потреблял 150 кВт энергии.

В 1954 году IBM выпускает машину IBM 650, ставшую довольно популярной — всего было выпущено более 2000 машин. Она весит около 900 кг, и ещё 1350 кг весит блок питания; оба модуля имеют размер примерно 1,5 × 0,9 × 1,8 метров. Цена машины составляет $0,5 млн (около $4 млн в пересчёте на 2011 год) либо может быть взята в лизинг за $3 500 в месяц ($30 000 на 2011 год). Память на магнитном барабане хранит 2000 10-знаковых слов, позже память была увеличена до 4000 слов. По мере исполнения программы инструкции считывались прямо с барабана. В каждой инструкции был задан адрес следующей исполняемой инструкции. Использовался компилятор Symbolic Optimal Assembly Program (SOAP), который размещал инструкции по оптимальным адресам, так, чтобы следующая инструкция читалась сразу и не требовалось ждать, пока барабан повернётся до нужного ряда.

В 1955 году Морис Уилкс изобретает микропрограммирование, принцип, который позднее широко используется в микропроцессорах самых различных компьютеров. Микропрограммирование позволяет определять или расширять базовый набор команд с помощью встроенных программ (которые носят названия микропрограмма или firmware).

В 1956 году IBM впервые продаёт устройство для хранения информации на магнитных дисках — RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control). Оно использует 50 металлических дисков диаметром 24 дюйма, по 100 дорожек с каждой стороны. Устройство хранило до 5 МБ данных и стоило по 10 000 $ за МБ. (В 2006 году подобные устройства хранения данных — жёсткие диски — стоят около 0,001 $ за Мб.)

1950-е — начало 1960-х: второе поколение[править | править код]

Следующим крупным шагом в истории компьютерной техники стало изобретение транзистора в 1947 году. Они стали заменой хрупким и энергоёмким лампам. О компьютерах на транзисторах обычно говорят как о «втором поколении», которое преобладало в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам и печатным платам было достигнуто значительное уменьшение размеров и объёмов потребляемой энергии, а также повышение надёжности. Например, IBM 1620 на транзисторах, ставшая заменой IBM 650 на лампах, была размером с письменный стол. Однако компьютеры второго поколения по-прежнему были довольно дороги и поэтому использовались только университетами, правительствами, крупными корпорациями.

Компьютеры второго поколения обычно состояли из большого количества печатных плат, каждая из которых содержала от одного до четырёх логических вентилей или триггеров. В частности, IBM Standard Modular System определяла стандарт на такие платы и разъёмы подключения для них. Первые полупроводниковые компьютеры строились на германиевых транзисторах, потом им на смену пришли более дешёвые кремниевые. Логика строилась на биполярных транзисторах и прошла эволюцию от РТЛ, ТТЛ до ЭСЛ-логики. Им на смену пришли полевые транзисторы, на основе которых строились простейшие микросхемы уже для компьютеров третьего поколения.

Концепция ЭВМ 1950-х годов предполагала наличие дорогостоящего вычислительного центра с собственным персоналом. Содержание таких ЭВМ могли себе позволить лишь крупные корпорации и государственные структуры (а также ряд крупных университетов). В общей сложности в 1958 году существовало только 1700 ЭВМ всех разновидностей в пользовании 1200 организаций. Однако в течение нескольких последующих лет были выпущены тысячи, а затем десятки тысяч компьютеров, и они впервые стали широко доступны для среднего бизнеса и научных работников.

[4]

Без рывка в сфере вычислительной техники, сделанного в 1940-е гг. и чётко сформулированного технического задания к разработчикам такого рода, вычислительная техника не только не развилась бы до современных компьютеров, но по всей вероятности осталась бы на уровне довоенного периода (что показали опыты Цузе, создавшего гениальные и революционные для своего времени образцы вычислительной техники, совершенно невостребованной ни государственными структурами, ни общественными институтами). Фактически, появлением первых компьютеров, а затем суперкомпьютеров и стремительному рывку в развитии вычислительной техники, началу серийного производства компьютеров, формированием компьютерной индустрии со всеми сопутствующими отраслями (индустрии программных продуктов, компьютерных игр и т. д.) человечество обязано опытам по автоматизации баллистических вычислений Второй мировой войны в Великобритании и в меньшей степени в США[5].

В 1959 году на основе транзисторов IBM выпустила мейнфрейм IBM 7090 и машину среднего класса IBM 1401. Последняя использовала перфокарточный ввод и стала самым популярным компьютером общего назначения того времени: в период 1960—1964 гг. было выпущено более 100 тыс. экземпляров этой машины. В ней использовалась память на 4000 символов (позже увеличенная до 16 000 символов). Многие аспекты этого проекта были основаны на желании заменить перфокарточные машины, которые широко использовались начиная с 1920-х до самого начала 1970-х гг.

В 1960 году IBM выпустила транзисторную IBM 1620, изначально только перфоленточную, но вскоре обновлённую до перфокарт. Модель стала популярна в качестве научного компьютера, было выпущено около 2000 экземпляров. В машине использовалась память на магнитных сердечниках объёмом до 60 000 десятичных цифр.

В том же 1960 году DEC выпустила свою первую модель — PDP-1, предназначенную для использования техническим персоналом в лабораториях и для исследований. Этот относительно мощный по тем временам компьютер (100 тыс. операций в секунду) имел довольно компактные размеры (занимал пространство размером с бытовой холодильник).[4]

В 1961 году Burroughs Corporation выпустила B5000, первый двухпроцессорный компьютер с виртуальной памятью на основе подкачки сегментов. Другими уникальными особенностями были стековая архитектура, адресация на основе дескрипторов, и отсутствие программирования напрямую на языке ассемблера.

В 1962 году совместно Манчестерским университетом Виктории и компаниями Ferranti и Plessey был создан компьютер Atlas с виртуальной памятью на основе подкачки страниц и конвейерным выполнением инструкций.

Компьютер второго поколения IBM 1401, выпускавшийся в начале 1960-х, занял около трети мирового рынка компьютеров, было продано более 10 000 таких машин.

Применение полупроводников позволило улучшить не только центральный процессор, но и периферийные устройства. Второе поколение устройств хранения данных позволяло сохранять уже десятки миллионов символов и цифр. Появилось разделение на жёстко закреплённые (fixed) устройства хранения, связанные с процессором высокоскоростным каналом передачи данных, и сменные (removable) устройства. Замена кассеты дисков в сменном устройстве требовала лишь несколько секунд. Хотя ёмкость сменных носителей была обычно ниже, но их заменяемость давала возможность сохранения практически неограниченного объёма данных. Магнитная лента обычно применялось для архивирования данных, поскольку предоставляла больший объём при меньшей стоимости.

Во многих машинах второго поколения функции общения с периферийными устройствами делегировались специализированным сопроцессорам. Например, в то время как периферийный процессор выполняет чтение или пробивку перфокарт, основной процессор выполняет вычисления или ветвления по программе. Одна шина данных переносит данные между памятью и процессором в ходе цикла выборки и исполнения инструкций, и обычно другие шины данных обслуживают периферийные устройства. На PDP-1 цикл обращения к памяти занимал 5 микросекунд; большинство инструкций требовали 10 микросекунд: 5 на выборку инструкции и ещё 5 на выборку операнда.

«Сетунь» была первой ЭВМ на основе троичной логики, разработана в 1958 году в Советском Союзе.

Первыми советскими серийными полупроводниковыми ЭВМ стали «Весна» и «Снег», выпускаемые с 1964 по 1972 год. Пиковая производительность ЭВМ «Снег» составила 300 000 операций в секунду. Машины изготавливались на базе транзисторов с тактовой частотой 5 МГц. Всего было выпущено 39 ЭВМ[6].

Лучшей отечественной ЭВМ 2-го поколения считается БЭСМ-6, созданная в 1966 году.

1960-е: третье поколение[править | править код]

Интегральные схемы содержат сотни миллионов транзисторов

Бурный рост использования компьютеров начался с «третьего поколения» вычислительных машин. Начало этому положило изобретение интегральной схемы, которое стало возможным благодаря цепочке открытий, сделанных американскими инженерами в 1958—1959 годах. Они решили три фундаментальные проблемы, препятствовавшие созданию интегральной схемы; за сделанные открытия один из них, Джек Килби, получил Нобелевскую премию.

В 1964 году был представлен мейнфрейм IBM/360. Эти ЭВМ и её наследники на долгие годы стали фактическим промышленным стандартом для мощных ЭВМ общего назначения. В СССР аналогом IBM/360 были машины серии ЕС ЭВМ.

Параллельно с компьютерами третьего поколения продолжали выпускаться компьютеры второго поколения. Так, компьютеры «UNIVAC 494» выпускались до середины 1970-х годов.

1970-е: четвёртое поколение[править | править код]

Микропроцессор заменил множество интегральных схем

В 1969 году сотрудник компании Intel Тэд Хофф предлагает создать центральный процессор на одном кристалле. То есть, вместо множества интегральных микросхем создать одну главную интегральную микросхему, которая должна будет выполнять все арифметические, логические операции и операции управления, записанные в машинном коде. Такое устройство получило название микропроцессор.

В 1971 году компания Intel по заказу фирмы Busicom выпускает первый микропроцессор «Intel 4004» для использования в калькуляторе (модель Busicom 141-PF). Появление микропроцессоров позволило создать микрокомпьютеры — небольшие недорогие компьютеры, которые могли себе позволить купить маленькие компании или отдельные люди. В 1980-х годах микрокомпьютеры стали повсеместным явлением.

Домашний компьютер БК0010-01, подключаемый к телевизору

Apple II — первый в мире массовый персональный компьютер производства компании Apple

IBM PC — массовый персональный компьютер производства компании IBM

Первый массовый домашний компьютер был разработан Стивом Возняком — одним из основателей компании Apple Computer. Позже Стив Возняк разработал первый массовый персональный компьютер.

Компьютеры на основе микрокомпьютерной архитектуры с возможностями, добавленными от их больших собратьев, сейчас доминируют в большинстве сегментов рынка.

1940-е[править | править код]

В 1945 году работала первая в СССР аналоговая вычислительная машина. До войны же были начаты исследования и разработки быстродействующих триггеров — основных элементов цифровых ЭВМ.

29 июня 1948 года Председатель Совета Министров СССР И. В. Сталин подписал постановление, в соответствии с которым создавался Институт точной механики и вычислительной техники[7].

В 1948 году под началом доктора физико-математических наук С. А. Лебедева в Киеве начинаются работы по созданию МЭСМ (малой электронной счётной машины). 25 декабря 1951 года комиссия АН СССР под председательством академика Келдыша приняла машину МЭСМ, которая была передана в эксплуатацию[8].

В конце 1948 года сотрудники Энергетического института им. Крижижановского И. С. Брук и Б. И. Рамеев получают авторское свидетельство на ЭВМ с общей шиной, а в 1950—1951 гг. создают её. В этой машине впервые в мире вместо электронных ламп используются полупроводниковые (купроксные) диоды.

С 1948 г. Брук вёл работы по электронным ЦВМ и управлению с применением средств вычислительной техники.

В начале 1949 года в Москве на базе завода САМ были созданы СКБ-245 и НИИ Счетмаш. Создаются заводы «Счётмаш» в Курске[9], Пензе, Кишинёве.

1950-е[править | править код]

В начале 1950-х в Алма-Ате была создана лаборатория машинной и вычислительной математики. В конце 1951 г. вступила в эксплуатацию ЭВМ М-1, разработанная в лаборатории Энергетического института АН СССР.

Осенью 1952 года была завершена разработка Большой (или Быстродействующей) электронно-счётной машины — БЭСМ-1 (известна также как БЭСМ Академии Наук, БЭСМ АН), построенной на электронных лампах (5000 ламп). Опытная эксплуатация началась с 1952 года.

Советские учёные из ИТМиВТ АН СССР создавали сети компьютерной связи с 1952 года в рамках работ по созданию автоматизированной системы противоракетной обороны (ПРО). Вначале специалисты под руководством Сергея Лебедева создали серию ЭВМ («Диана-I», «Диана-II», М-40, М-20, М-50 и др.) и организовали обмен данных между ними для вычисления траектории противоракеты. Как пишет один из создателей системы Всеволод Бурцев, «в экспериментальном комплексе противоракетной обороны» центральная машина М-40 «осуществляла обмен информацией по пяти дуплексным и асинхронно работающим радиорелейным каналам связи с объектами, находящимися от неё на расстоянии от 100 до 200 километров; общий темп поступления информации через радиорелейные линии превышал 1 МГц»[10]. В 1956 году западнее озера Балхаш советскими учёными и военными был создан большой полигон, где разрабатывавшаяся система ПРО, вместе с сетью ЭВМ, проходила испытания[11].

В 1953 в СССР начали серийно выпускать машину «Стрела», в 1954 для нужд Министерства обороны СССР основан первый советский вычислительный центр ВЦ-1 (эксплуатировавший ЭВМ «Стрела»).

В 1954 году Л. Гутенмахером в Одессе была создана безламповая ЭВМ с использованием электромагнитных бесконтактных реле на феррит-диодных элементах, разработанных в его лаборатории на основе магнитных усилителей трансформаторного типа.

С 1956 И. Берг и Ф. Старос возглавляют в Ленинграде лабораторию СЛ-11, которая впоследствии была преобразована в КБ-2. Там они создают первую в СССР настольную ЭВМ УМ-1 и её модификацию УМ-1НХ, за что им присуждена Государственная премия.

В 1957 году в серию запустили машину «Урал-1». Всего было выпущено 183 машины.

В 1958 году в секретном ВЦ № 1 МО СССР (п/я 01168) под руководством А. И. Китова была создана самая быстродействующая в мире ламповая ЭВМ «М-100» (сто тысяч операций в секунду) для использования в военных целях (в частности, для обработки данных, поступающих с РЛС кругового обзора в системе ПВО). Коллективу разработчиков во главе с А. И. Китовым было выдано Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Авторское свидетельство № 19628 с приоритетом от 27 июня 1958 г. на изобретение метода параллельной обработки машинных команд Арифметическим устройством ЭВМ (принцип макроконвейерной обработки или параллелизма вычислений). Данный метод, в настоящее время, используется в современных компьютерах. Рекордному быстродействию ЭВМ «М-100» также способствовала разработанная под руководством А. И. Китова система двухуровневой оперативной памяти (кэш-память и ОЗУ) и ряд других новшеств.

В 1959 году была создана под руководством Н. П. Брусенцова уникальная малая ЭВМ «Се́тунь» на основе троичной логики.

1960-е[править | править код]

В июле 1961 года в СССР запустили в серию первую полупроводниковую универсальную управляющую машину «Днепр» (до этого были только специализированные полупроводниковые машины). Ещё до начала серийного выпуска с ней проводились эксперименты по управлению сложными технологическими процессами на металлургическом заводе имени Дзержинского.

Первыми советскими серийными полупроводниковыми ЭВМ стали «Весна» и «Снег», выпускавшиеся с 1964 по 1972 год.

Первыми в мире серийными ЭВМ на интегральных схемах стали советские ЭВМ «Гном», выпускавшиеся с 1965 года.[источник не указан 1458 дней]

В 1966 году создана БЭСМ-6, лучшая отечественная ЭВМ 2-го поколения. На тот момент она была самой быстрой не только в СССР, но и в Европе.

В архитектуре БЭСМ-6 впервые был широко использован принцип совмещения выполнения команд (до 14 одноадресных машинных команд могли находиться на разных стадиях выполнения). Механизмы прерывания, защиты памяти и другие новаторские решения позволили использовать БЭСМ-6 в мультипрограммном режиме и режиме разделения времени. ЭВМ имела 128 Кб оперативной памяти на ферритовых сердечниках и внешнюю память на магнитных барабанах и ленте. БЭСМ-6 работала с тактовой частотой 10 МГц и рекордной для того времени производительностью — около 1 млн операций в секунду. Всего было выпущено 355 ЭВМ.

1970-е[править | править код]

В начале 1970-х — разработка систем серии «Эльбрус». «Эльбрус-2» использовался в ядерных центрах, системах противоракетной обороны и других отраслях «оборонки».

В 1972 году были введены в строй железнодорожная система «комплексной автоматизации билетно-кассовых операций» АСУ «Экспресс» и система резервирования авиабилетов «Сирена», обеспечивавшие передачу и обработку больших массивов информации[12].

В июле-августе 1972 года Минский завод им. Г. К. Орджоникидзе приступил к серийному выпуску ЭВМ третьего поколения ЕС-1020. Пятилетний производственный план предусматривал производство от 12 до 15 тыс. машин указанной модели в 1972—1975 гг. для удовлетворения потребностей советской науки и промышленности в вычислительной технике[13].

- Хронология развития вычислительной техники

- Механические вычислительные машины

- История аналоговых вычислительных машин

- Список ламповых компьютеров первого поколения

- Компьютеры пятого поколения

- История параллельных и распределённых вычислений

- Персональный компьютер и История персональных компьютеров

- Музей компьютерной истории

- Пизанский электронный вычислитель

- Антикитерский механизм

- ↑ История математики, том II, 1970, с. 54—55.

- ↑ Интеллектуальные машины — Изобретения Корсакова. sites.google.com. Дата обращения: 20 ноября 2015. Архивировано 22 ноября 2015 года.

- ↑ Табулятор Холлерита. Дата обращения: 27 марта 2010. Архивировано 31 августа 2017 года.

- ↑ 1 2 Ю.Аммосов. Первые венчурные капиталисты: как в хайтек потекли большие деньги Архивная копия от 29 апреля 2016 на Wayback Machine. slon.ru, 28 апреля 2016 г.

- ↑ Marder, Daniel ; Dickinson, W. D. Gigantic Computer Industry Sired by Army’s World War Needs. // Army Research and Development, December 1963—January 1964, v. 5, no. 1, pp. 50—51.

- ↑ В. К. Левин. Электронные вычислительные машины «Весна» и «Снег». Виртуальный компьютерный музей. Дата обращения: 15 апреля 2019. Архивировано 1 сентября 2006 года.

- ↑ История развития института. Дата обращения: 22 декабря 2011. Архивировано 26 июля 2011 года.

- ↑ Начало информатики и создание первых ЭВМ в СССР. Дата обращения: 2 апреля 2016. Архивировано 17 апреля 2016 года.

- ↑ Курский завод «Счетмаш» — Основан в мае 1945 года. Построен в марте 1948. С 1945 — завод счётно-аналитических машин, с мая 1985 — Курское ПО «Счетмаш», ОАО «Счетмаш». 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, 23

- ↑ В. С. Бурцев. Московская научная школа академика С.А.Лебедева в развитии вычислительной техники. // Информационные технологии и вычислительные системы. 2002-Вып.3 : Журнал. — М., 2002. — № 3. — С. 42—43. Архивировано 7 марта 2008 года.

- ↑ Малиновский Б. Н. История вычислительной техники в лицах Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine 1995

- ↑ АСУ «Экспресс» — краткий исторический очерк. Дата обращения: 8 июня 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.

- ↑ USSR: Computer Production. // Military Review. — August 1972. — Vol. 52 — No. 8 — P. 104 — ISSN 0026-4148.

- Математика XVII столетия // История математики / Под редакцией А. П. Юшкевича, в трёх томах. — М.: Наука, 1970. — Т. II.

- История отечественной электронной вычислительной техники — М.: Столичная энциклопедия, 2014, 576 с. ISBN 978-5-903989-24-9

- Отечественная электронная вычислительная техника. Биографическая энциклопедия — М.: Столичная энциклопедия, 2014, 400 с. ISBN 978-5-903989-25-6

- Поваров Г. Н. Истоки российской кибернетики. — М.: МИФИ, 2005

- Полунов Ю. Л. От абака до компьютера: судьбы людей и машин. Книга для чтения по истории вычислительной техники в двух томах. — М.: Русская редакция, 2004. — ISBN 5-7502-0170-8, ISBN 5-7502-0078-7

- Ревич Ю. В. Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники — СПб.: БХВ-Петербург, 2014

- Смолов В. Б., Пузанков Д. В. «Шесть поколений вычислительной техники: из истории кафедры ВТ ЛЭТИ».— СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2001. — 242 с.) (djvu). — ISBN 5-7629-0387-7.

- Georg Trogemann, Alexander Nitussov, Wolfgan Ernst (Eds.) Computing in Russia. — VIEWEG, 2001

- недоступные ссылки

- Морозов Ю. М. История и методология вычислительной техники (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 14-05-2016 [3247 дней]) СПб, 2012

- Хронология создания вычислительных машин

- История появления компьютера // pcterra.org

- История компьютера // chernykh.net

- Наикратчайшая всемирная история компьютеростроения с древних времён и до наших дней

- Как это всё начиналось — Хронология // ieee.ru

- Э. П. Ланина. История развития вычислительной техники. — Иркутск: ИрГТУ, 2001.

- Как всё начиналось // IXBT.com

- Колдовский Н. Эволюция компьютерной индустрии. Overclockers (31 декабря 2003). Дата обращения: 15 апреля 2019.

- Б. Малашевич. Разработка вычислительной техники в Зеленограде: неизвестные суперЭВМ // Электроника НТБ : Журнал. — М., 2004. — № 2.

- История информатики и кибернетики в Санкт-Петербурге (Ленинграде) Архивировано 22 мая 2013 года. // 2008, СПб, изд-во РАН, 356 стр.

- Виртуальный музей истории вычислительной техники в картинках

- Изобретения С. Н. Корсакова

- Georg Trogemann, Alexander Nitussov, Wolfgang Ernst (Eds.). Computing in Russia. The History of Computing Devices and Information Technology revealed. — Wiesbaden: VIEWEG, 2001. — 350 с.

- Фильмография

- д/ф «Современные чудеса. Компьютеры» (англ. «Modern Marvels. Computers») — 2002, реж. Джефф Мерсе

- д/ф «Современные чудеса. Эпоха цифр» (англ. «Modern Marvels. Epoch numbers») — 2010, реж. Джефф Мерсе

- д/ф «Настоящие революционеры» (2013) // «НАУЧНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК»)

- д/ф «История советских компьютеров» — 2018, YouTube-канал «House of NHTi»

Без компьютеров и похожей техники трудно представить современность. Нынешние устройства способны выполнять 1 млн операций в секунду и даже больше. Они активно используются компаниями и обычными пользователями.

Современность – это период стремительного развития IT. При помощи виртуальных машин и устройств люди:

- работают;

- отдыхают;

- развлекаются;

- знакомятся;

- совершают покупки;

- обращаются в государственные и муниципальные органы.

Но так было не всегда. Выпуск компьютеров первого поколения начался примерно в 20-веке. Тогда процесс приобрел массовость. До этого момента ЭВМ развивались по накатанной. И начало данного процесса лежит с момента становления человечества.

ЭВМ – это

Сначала требуется узнать, что подразумевается под понятием «вычислительная техника». Это – важнейший компонент процесса выполнения различных действий вычислительного характера. Комплекс технических средств, ключевые функциональные элементы которых выполнены на электронных составляющих. Он предназначается для автоматической обработки информации в процессе решения информационных задач и математических вычислений.

Компьютер – это устройство/система, выполняющее конкретную, четко поставленную задачу, изменяемую последовательность операций. Последняя имеет название программы.

Сегодня нет строгого деления на ЭВМ и компьютеры. Эти слова – аналоги.

Классификация

ЭВМ можно разделить на несколько категорий. Сегодня основными видами соответствующих устройств считают:

- компьютерные системы;

- девайсы для управления сетями;

- автоматизированные средства проектирования, создания моделей и прогнозов;

- автоматизированные системы управления и обработки информации;

- устройства разработки программного обеспечения.

Представления о компьютерах сейчас сформировались весьма четкие. Даже дети работают с подобными устройствами. Но раньше ПК и ноутбуки были редкостью. Их история развития началась задолго до изобретения электричества.

Основные этапы развития в истории

В истории развития вычислительной техники трудно выделить какую-то единую систему. Связано это с тем, что в каждой стране соответствующий процесс протекал по-разному. Но сложилось так, что историки выделяют несколько этапов становления современных компьютеров. А именно:

- ручной;

- механический;

- электромеханический;

- электронный.

Точного исторического классифицирования нет, но приведенный пример принято брать за основу. Границы каждого этапа весьма условны.

Первые счетные устройства

Современный компьютер – результат деятельности и развития человека. Но люди нуждались в выполнении различных математических задач еще до изобретения информационных технологий. С самого начала развития человечества население училось считать, подсчитывать, умножать и делить. Это помогало в торговле, а также планировании запасов и других сферах жизни.

Самый простой вариант расчетов – использование эквивалентных предметов. Таких, которые не требуют пересчета количества его компонентов. Для этого задействовали балансирные весы. Они помогали определять массу.

Принцип эквивалентности использовался в абаке – первых в мире счетах. Также люди использовали:

- четки;

- антикитерские механизмы (появились с развитием зубчатых колес).

У разных народов рассматриваемые элементарные первые устройства для выполнения математических действий назывались по-разному. У японцев – серобян, у китайцев – суанпан, на Руси – русский шет.

Палочки Непера

В процессе подсчетов требовалось не только сложение и вычитание, но и умножение. Выполнялись такие действия при помощи палочек Непера. Их изобрел шотландский математик – Джон Непер. Он же стал первым автором логарифмов. Информация о подобных «устройствах» возникла в 1617.

Неперский прибор непосредственно выполнял умножения. Деление тоже можно осуществить, но придется постараться. Данный вариант не получил широкого распространения.

Линейки, таблицы и монограммы

Сложные расчеты потребовались в xvii веке. Это время, когда необходимость сложных математических операций стала жизненно важна. Возникла потребность в работе с многозначными числами.

В период с 1614 по 1623 в свет вышли совершенно новые типы вычислителей:

- логарифмическая линейка;

- логарифмические таблицы;

- возникновение механических арифмометров;

- палочки Непера.

В 19 веке, взяв за основу логарифмы и логарифмические линейки появился их графический аналог – номограммы. Они использовались для проведения расчетом совершенно разных функций.

Логарифмические таблички

В 1614 мир узнал определение логарифмов и их значения. Непер решил заменить сложное умножение на простое сложение. Для этого он при помощи спецтаблиц сопоставил геометрические и арифметические прогрессии. Первая считалась исходной. Деление в этом случае автоматические заменяется на более простое и понятное человеку вычитание.

Логарифмические таблицы расширялись и уточнялись другими математиками. Задействованы в научных и инженерных решениях более трех веков. Не выходили из «моды» до изобретения компьютеров и современных калькуляторов.

Линейки